「24Frameの邪道経営哲学」第13回:ユーザーコミュニケーションをするときの哲学

|

現在の売り上げ状況

さて,前回リリース直後の売り上げが「1本」であったことを報告させていただきました我々のゲーム「INUMEDA」ですが,なんとこの1か月で売上本数は「15本」を突破しました(15万,とかではなく15本です。念のためお間違いなきよう)。

売上としては1か月で15倍(!?)なわけですが元々が1本なので合計は15本です。

これをどうとらえるかには色々なアングルがあるとして,我々としてはこの謎のゲームがまだまだ十分に説明されていない,ということを主題として引き続きその分析を続けていき,本作の広報活動の第一歩としていきたいと思います。

東京ゲームショーで起こったこと

|

そんな今,やるべきことはその実験結果の検証です。

今回はその検証を通じTGSに来てくれた人と,そこで行われたコミュニケーションを通じて,このゲームが持つ謎に迫っていきたいと思います(すなわち,インディゲーム制作において重要とされる「ユーザーコミュニケーション」の実態に迫ります)。

今回のTGSにおいて確認された現象は以下の2つ。

- 黙々と2〜30分プレイする人が一定数確認された

- 時々質問があり。主な質問内容は以下の通り

「背景が赤いのはなぜ?」

「これはホラーゲーム?」

「これはローグライクゲーム?」

まずはこれらについて,一つ一つ検証と回答を加えていくことにしましょう。

黙々と2〜30分プレイする人の出現

|

まずは黙々と2〜30分プレイ(ブースでのプレイとしては長い時間かと思われます)してくれた人の存在について。

これについてはまず,うちの作品がどうこう以前に,TGSを訪れる多くの人が「ゲーム好き」であることが挙げられるでしょう。そしてそれはそれとして,まだチュートリアルなども整備されていない状態でのこのプレイ時間が物語るのは「さわってすぐ分かるゲーム性」がある程度あったということかもしれません。

「すぐ分かるって,それってどんなゲーム性?」というのも,ほかで情報が一切出ていない本作ですから,ここで補足しておく必要があります。

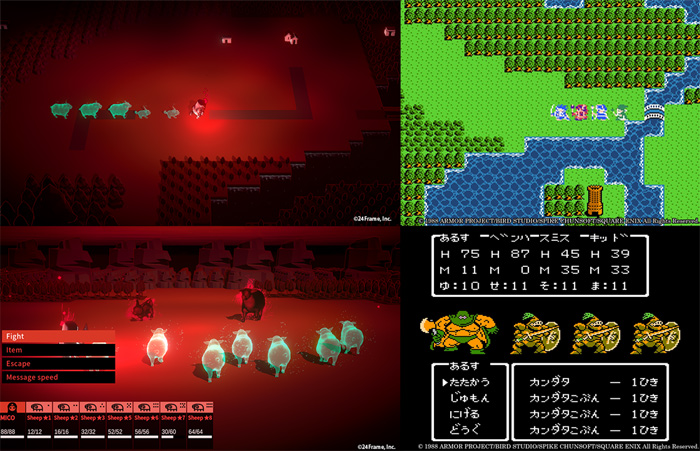

本作のゲーム性を一言でいうとそれは「ドラクエ型のローグライク」ということになるのかなと思います(もっとも,TGSでユーザーと会話しながらこのフレーズにいきついたという感じですが。このように我々にとっても謎である「INUMEDA」という作品の謎が解かれていくのは爽快です)。

ドラクエ型のローグライクゲーム

|

一言で「ドラクエ型」と言ってしまうのもかなり大枠の定義なので詳しく説明します。

ここでの「ドラクエ」というのは「見下ろし画面での移動」「コマンドバトル」をシステムの基盤とした一連のゲーム作品,ということになります。

さらに言うなら「Wizardry」「Ultima」を下敷きとして発生し,ドラクエを一つのきっかけとして1980年代に日本で大流行した形式という言い方もできるかもしれません。

なのでTGSで来てくれた,とりわけ日本の方々には分かりやすい部分はあったのかなと思います。

しかしいかんせん説明がされていないルールも多く,ブースで2〜30分やっていただくにはよいとしても,それ以降の遊び込みのためには最低限,いただいた質問には答えておく必要がありそうです。

多かった質問「背景が赤いのはなぜ?」

|

システムの話からは少し外れますが,これについては端的にいうと,このゲームの舞台が「死後の世界だから」ということになります。

ただ,死後の世界を表現するにせよ,死後の世界の表現は赤に限られるものではありません。ではなぜここでは「赤」が選択されたのか? それにはとある一連の作品群が大きく関係してきます。

根源としての赤

|

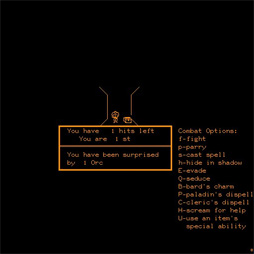

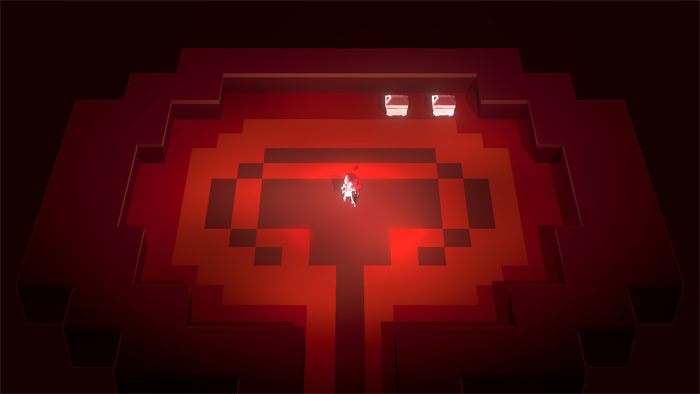

これらは上記の画像のように簡素でありつつも独特な美しさを備えていました。それは機能美といってもいいかもしれません。

機能美の根源には「記号化」があります。その記号化の美しさと,我々は向き合ってみようと思いました。かくて本作「INUMEDA」の画面構成は現状のものとなります(実際にはPLATO作品群よりもはるかに赤くなりましたが(笑))。

質問「これはホラーゲームですか?」

|

世界観からくる画面の赤のせいでしょうか,これもけっこう質問を受けました。

結論から言うと,本作はシステム先行で作っていたため最後につけられたアートのテイストが「ホラー・オカルト」っぽくなりはしましたが,ホラーゲームではありません。

実際,インディゲーム界隈でホラーゲームは圧倒的な流行のメインストリームであり,「INUMEDA」がTGSのインディゲームコーナーに出展されていたら,誰もがホラーだと思うのが現代における自然の摂理でしょう。

マーケティングの視点からいっても「まずは流行を考えろよ」という突っ込みが聞こえてきそうですが,そのような器用さは残念ながら我々には存在しませんでした。

ただ意外にも上記の質問に続いて「ホラーだとしたら,苦手なんでやめときます」という発言も少なくありませんでした。

|

なので我々としては「ホラーっぽいけどあくまでコマンドRPGです」という答えを,今後はゲームを触っただけで分かるように仕上げていく必要がある,というのがここでの結論になるでしょう。

質問「これはローグライクゲームですか?」

|

これもけっこう聞かれました。

聞かれるだけではなく,現状のINUMEDAは油断していると即死なバランスなので,死んだプレイヤーはスタート地点に戻ります。

その直後,メニューでレベルや所持金をチェックする人が多かったですね。

そこには「何もかもリセットなのか?」という恐怖があったのでしょう。でも,安心してください。「すべてリセット」ではありません。

INUMEDAは「動物を集める」ゲームなのですが,その動物は主人公が死ぬとすべていなくなります。ただし「プレイヤーのレベルと所持金はそのまま」です。なのでここでの結論は,「半分ローグライク」といったところでしょうか。

ここでも「中途半端はやめて全リセットにしたら?」という声が聞こえてきそうですが,あくなきテストプレイの結果,我々にはそれだとちょっと核心を違えているように思えました。

また,今回TGSで出会ったプレイヤーたちも「全リセットはちょっとしんどいな……」という思いからのこの質問,全滅時ステータス確認であったのだと思います。

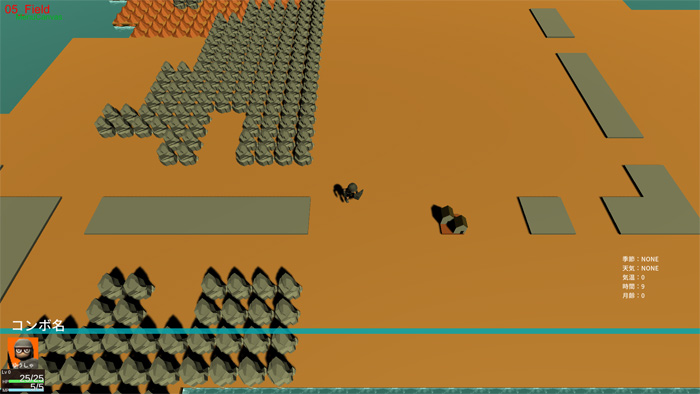

INUMEDAというゲームは「動物を集める」と「その組み合わせでスキルが発動する」というのが基本ルールです。

繰り返して遊んでほしいのはこの「動物を集める」「その組み合わせでスキルが発動する」という部分です。この部分をやりこんで,さまざまな組み合わせを探してほしい。

それが我々がユーザーに届けたい体験で,それ以外の要素,例えば何度もレベル上げをしてほしいなどとは特に思っていないのです。

したがって「基本ルール」が浮き彫りになるようにそぎ落とした結果,このようになったというのがここでの結論になると思います。

ここまでのINUMEDAの正体

|

以上をまとめると,「死後の世界が舞台の,記号化された世界」で「オカルト・ホラーテイスト」があり,「一部ローグライク要素がある」うえでの「コマンドRPG」が「INUMEDA」というゲームの輪郭になっています(煎じ詰めると「ドラクエ型のローグライク」ともいえる,というのは冒頭の叙述の通りです)。

これらを土台として,上記の

「動物を集めてスキルを発動させる」

というゲーム性を楽しんでいただきたい訳ですが,次回はいよいよこのゲームの謎の核心であるシステムの説明へと移っていくことになります。

その準備・補足情報というわけではありませんが,TGSでのスタッフとのやり取りを以下に上げておきます。多くのユーザーさんとのやり取りも,これに近しいものでした。

次回は,いよいよ「できちゃったはいいいけど謎のまま世界で1本しか売れていないゲーム」である「INUMEDA」の「謎」の本質に迫ってまいります。乞うご期待!