2大AIスペシャリスト,三宅陽一郎氏と森川幸人氏が最新AI技術について語る

|

NightゲームAI活用最新事例と、未来の品質管理」を開催した。

登壇者は司会進行を主催のmonoAI technology 本城嘉太郎氏(monoAI technology,代表取締役)と桑野範久氏(monoAI technology,AIQA本部 セールス・マーケティング部 部長)が担当し,パネリストとして三宅陽一郎氏(日本デジタルゲーム学会理事,ゲームAIデベロッパ)と森川幸人氏(モリカトロン,AI研究所,所長)が登壇した。monoAI technologyはもともとネットワーク技術に力を入れたミドルウェアおよびゲーム開発に注力していたモノビットという名前の企業だったが,近年は人工知能関連技術の開発にも事業を拡大したことをきっかけに,2019年,社名をmonoAI technologyに変更したという経緯がある。

パネリストの1人め,三宅陽一郎氏は,ゲーム業界では名の知れたAIエンジニアの第一人者で,最近関わった有名作品としては「ファイナルファンタジーXV」がある。もう1人のパネリストの森川幸人氏は,1990年代から本格的なAIをゲームに取り入れることに挑戦してきた人物だ。氏の代表作「がんばれ森川君2号」などはAIの存在そのものをゲーム性に結びつけた開祖的な存在として知られる。

|

|

|

|

ゲーム業界外に広がるゲームAI技術の応用

三宅氏はまず,近年のゲームAIの技術動向について解説した。

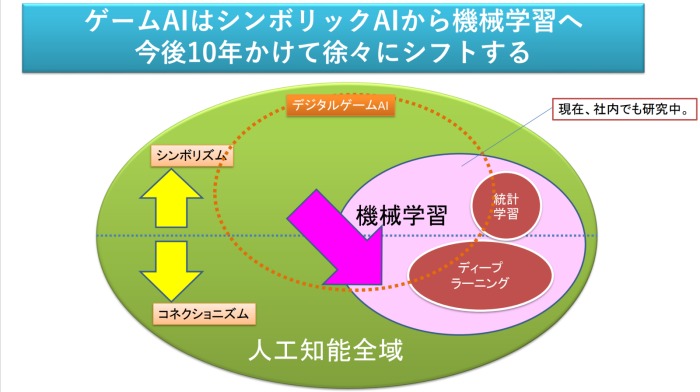

ゲームAIは大別すると「シンボリズム」系AI(ルールベース系のAI)と,「コネクショニズム」系(ニューラルネット系のAI)とで大別でき,以前は実際のゲーム製品に実装されるゲームAIは前者タイプが主流だったのだが,近年では後者の導入を試みる動きも見られるようになったという。

|

コネクショニズム系AIとは具体的には「機械学習技術ベースのAI」を指し,この技術の場合,AIを実用レベルの性能/品質にするためには,AIに実際のゲーム展開を経験させる必要性があるため,機械学習系の技術だけでなく同時にシミュレーション技術も必要になってくると,三宅氏は語る。ここでいう「シミュレーション技術」とは「現実世界を仮想世界として模倣構築する技術」という理解でいい。

この動向はゲームAIだけでなく,一般的なAI開発においてもこの傾向に移りつつあるという。機械学習系AIが台頭した当初は現実世界から取得したビッグデータを学習させる方向のAI構築が主流だったが,近年では現実世界を模したシミュレーション世界(仮想世界)での事象をそのままAIに学習させるアプローチも盛んになってきているというのだ。

機械学習系AIの開発に重要となってきたシミュレーション技術 |

これからのAI開発では現実世界をもした仮想世界を構築し,これをAIに学習させるという流れが主流になろうとしている |

三宅氏は,こうした「AI開発のためにシミュレーション技術をも同時に開発する」という事例をいくつか紹介した。

たとえば,サッカーにおける次世代戦術を考案させるAIの開発において,Googleは自らサッカーゲーム(サッカーシミュレータ)を開発し,その画面の動きを入力データとして強化学習を行う仕組みを実装した(参考URL)。

|

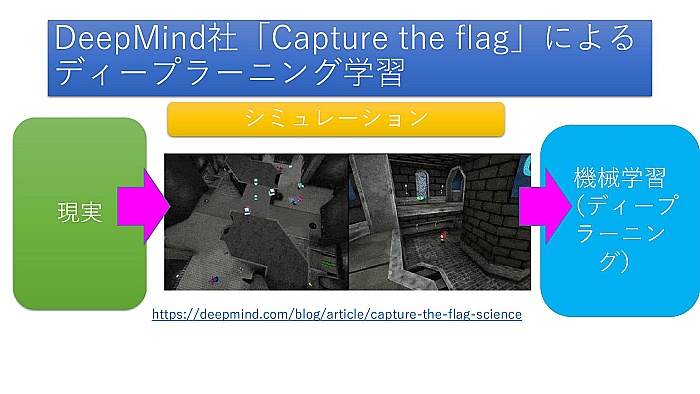

世界最強の人間囲碁プレイヤーを倒したAI「AlphaGO」の開発元として知られるDeepMindは,3D空間における2対2の1人称シューティング(FPS:First Person Shooter)ゲームの協力プレイAIを開発するために,画面を簡略化した独自の「旗取り合戦」(Capture the Flag)タイプのFPSゲームを作成して,このゲーム内で2対2のAIプレイヤー同士で戦わせる模擬戦を反復的に行わせ,これを強化学習させてAIを構築した。そして,このAIを実在のFPSゲームである「Quake III Arena」に適用し,人間の2人組プレイヤーと対戦させる実験を行った(参考URL)。この研究事例は「仮想世界で利用するAIを『別の仮想世界』で訓練する」という入れ子構造となっていることに興味をそそられる。

|

このほか,三宅氏はAnyLogic,Microsoft,NVIDIAにおける非ゲーム用途の向けのAI開発事例を紹介した。これらはどれもが,現実世界で運用するシステムの開発を仮想世界でシミュレーションし,この仮想世界の出来事を学習させることでAIの性能や品質を高めていくアプローチを採用しているのが面白い。

|

|

|

三宅氏は,今や,AIの開発においてはゲーム向け,現実世界向けの区別なくシミュレーションと機械学習はセットであるといっていいと総括した。

また,海外では「ゲーム向けのAI開発」という枠組みから飛び出し,より高い次元のAIをゲーム技術を活用して開発するための「フレームワーク整備」が進められている現状を紹介した。

その代表事例として,Minecraftを活用してAI開発をするためのフレームワークを取り上げた。たとえばMinecraftの提供元Microsoftが整備しているAIエージェント開発API「Malmo」(参考URL)がその好例だ。そして,このMalmoを,カーネギーメロン大学の研究グループが,より具体的なゴールを目指すAI開発のために拡張し,ライブラリとして構築したものが「MineRL」(参考URL)である。

|

|

また,自然言語UIベースのAI開発のための強化学習環境をMicrosoftが「TextWorld」(参考URL)として発表していることも紹介した。TextWorldは,1970年代から存在する,文章だけで構成されるテキストアドベンチャーゲームを約50個内包しており,AIに対し,そうしたゲームを遊ばせたり,あるいは新たにテキストアドベンチャーをプロシージャル生成させたりできるようになっている。このフレームワークを活用することで「単発の問いかけにリアクションすることしかできないAI」のさらに先,具体的には言語の"意味"を理解してそれらを記憶し,その記憶群から次の行動の戦略の組み立てまでを行えるAI開発の実験が行えるようになるという。

|

スマートスピーカーに代表されるように,海外の企業や研究開発機関から発表されるAIの研究事例やその応用製品には「自然言語による会話」を題材にしたものが多い。この傾向は,三宅氏の考えでは「欧米文化圏のAIのイメージ」が,「人間と自然に対話できることが知性の証明」という認識が基盤にあるためではないかと述べていた。また,「音声対話型AI」は,車文化が生活に密着している欧米では,運転中の両手がハンドル操作で塞がっている中で「対話できる相手」が望まれている背景もあるのではないかとも補足していた。「欧米圏では車の中で楽しめる"朗読図書コンテンツ"のオーディオブックが充実していることも,その裏付けになってもいそうだ。近未来的には『AIと会話しながら楽しめるテキストアドベンチャーゲーム』なども出てくるに違いない」と三宅氏は予測していた。

また三宅氏は「自然言語対話型AIの研究開発が欧米,とくに英語圏で盛んなのは,学習用に利用出来る文書データが豊富であること,英語の文法構造や品詞分解が明解なところも大きいかもしれない」と分析し,対して日本では,電車移動の文化が浸透し,「音を出さないこと」が平常であり,「AI学習用に利用出来る文書データ量が英語圏と比べると圧倒的に少なく,日本語の文法が(英語と比較すれば)難解であることが,この分野の研究の進み具合がスローペースな要因かもしれない」と推察していた。

このほかにも,三宅氏は「ゲームそのものではないが,ゲームに関連した最新AI研究事例」からユニークな研究を紹介した。

Microsoftは,2020年の今年,英国の実力派ゲーム開発スタジオのNinja Theoryと共同で,3Dグラフィックスベースのゲームにおいて,人間と協調プレイが可能なAIの研究開発プロジェクタ「Project Paidia」(参考URL)を発足したことを発表している。実験ではなく,実際の製品に使える強化学習型AIの形にすることを目指すそうだ。

|

「協調プレイAI」とは,いってみればマルチプレイRPGでいうところのパーティメンバーをAIが肩代わりしたり,「Last of US」シリーズや「バイオハザード」シリーズに見られる,プレイヤーが操る主人公キャラクタをサポートするキャラクターのAIのことだ。現在でも,マップ上に仕掛けられたスイッチをプレイヤーとAIキャラクターとで2人で同時に押すといったゲーム展開は実装されているが,現在の実装は,人間が操作するプレイヤーキャラクターが正しい行動をしたときにだけ,そうしたサポートキャラクターが正しい協調行動を発動するといったものになっている。Project Paidiaでは,プレイヤーと共に不確定状況下で自発的な探査や捜索を行うようなAIの実現を目指している。

一方,NVIDIAとトロント大学の研究グループは,敵対的生成ネットワーク (GAN:Generative Adversarial Networks)を用いた「実存ゲームの模倣」に関する研究発表「Learning to Simulate Dynamic Environments with GameGAN」(参考URL)を行っている。最初の題材に選ばれたのはナムコの名作「パックマン」だった。

GANとは「偽物を作るAI」と「偽物を見破るAI」を戦わせながら生成物の品質を高めていくAIの実装手法で,この研究では,実物のパックマンで人間が実際にレバー操作をしてプレイするゲーム映像(つまりは連続画像)をレバー入力の情報とともに学習させ,「AIによる目コピーのゲーム生成」を実現させた。

こうした,ゲーム関連AIの研究で,比較的,昔のクラシックゲームが題材にされるのは「当時のクラシックゲームは1画面で完結したゲームが多いため」と三宅氏は語る。実際,DeepMindの「Atariのクラシックゲームを人間よりもうまくプレイするAIの開発」(参考URL)の研究においても,画面がスクロールしたり,画面が切り替わるゲームに関してのみ,人間プレイヤーの腕前を超えることができなかった。ただ,今年,DeepMindは短期記憶(Short-Term Momory)や探究心(Exploration)などの概念を導入することで,この課題を克服できたことを論文「Agent57: Outperforming the human Atari benchmark」(参考URL)で報告している。

|

「AIのソムリエ」と「知識のジェネラリスト」の必要性

ここでメインの講演者が三宅氏から森川氏へ交代した。

森川氏は,現在のAI開発において今後重要になるかもしれないテーマを俯瞰視点で語った。

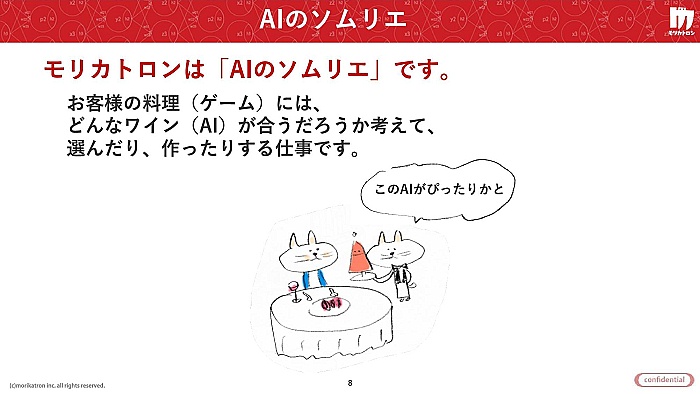

三宅氏がここまでで紹介してきたように,現在世界中でさまざまなAI技術が研究開発されており,毎年,大量の新AI技術が誕生している。このような状況で,今後求められてくるのは「こういう用途にはこういうAI技術を活用すべき」と的確にアドバイスできる「AIのソムリエ」ではないか,と森川氏は語り,これこそが森川氏の会社モリカトロンが取り組むべきテーマとなりそうだとも話していた。

|

|

こうした状況は物理学の世界でも起きているという。

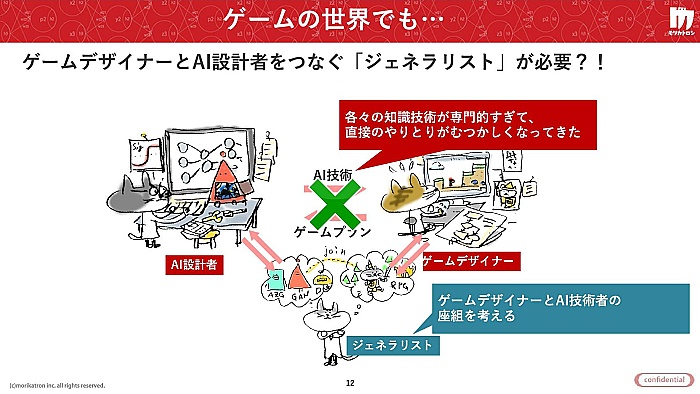

物理学の世界では,新しい物理理論を考える学問として「理論物理」があり,これの対義的に存在するのがそうした理論を実証したり産業に活用する学問の「応用物理」や「実験物理」だ。「理論物理の人がどんなに素晴らしいことを考えついても,応用物理や実験物理の世界で実証されて認められず,ノーベル賞も取れやしない」と森川氏は語る。そこで重要になってくるのが両方の学問に詳しい「ジェネラリスト」の学者だという。具体的には,理論屋と実証屋の仲立ち(座組)を考える人だ。

|

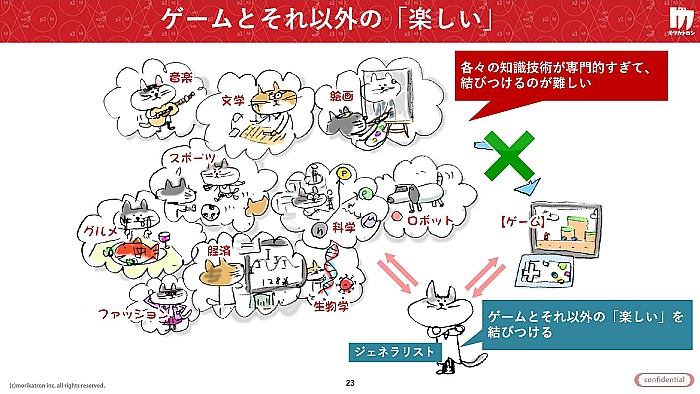

AIにおいても「AI技術の研究デベロッパ」がいて,かたやゲーム開発の現場には「ゲームデザイナー」(ゲームクリエイター)がいる。多様なAI技術が誕生してはいるが,ゲームデザイナーにとって,自身の考えたゲームメカニクスを実現するのに適したAIを選ぶのはまだまだ難しい。だからこそ,ゲーム業界にも「AIジェネラリスト」が必要になる,と森川氏は考えているわけだ。

この「ジェネラリストの存在」は,よりゲーム体験を説得力の高いものに仕立て上げるため,あるいはまったく新しいゲームメカニクスのアイデアを生み出すためにも,重要になってくるだろうという。

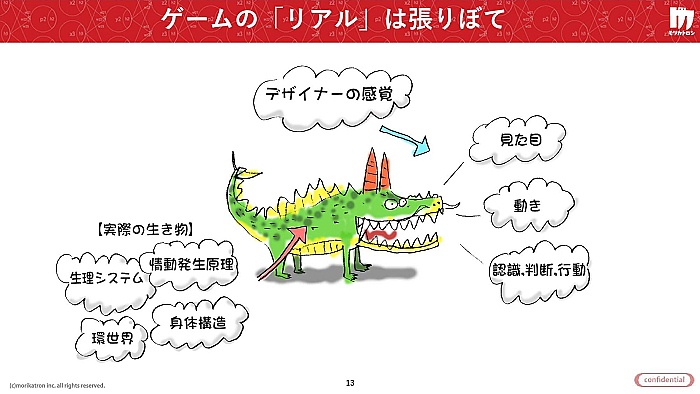

現在のゲームに出てくるモンスターの類は「見た目」こそリアルだが,動きが機械的だったり,ゲーム世界との一体感に乏しいと感じてしまうことが少なくない。これはモンスターの見た目に対し,それ以外の要素,具体的には「生き物としての説得力」が見合っていないためだ。そのモンスターの存在感に,より高い説得力を与えるには,その「生態」「身体構造」「生理システム」「情動」を実装しなくてはならないかもしれない。そして,そのモンスターの「そのゲーム世界にいる必然性」までをプレイヤーに感じさせるには,生態系のようなものまでを設定,実装する必要があるかもしれない。

|

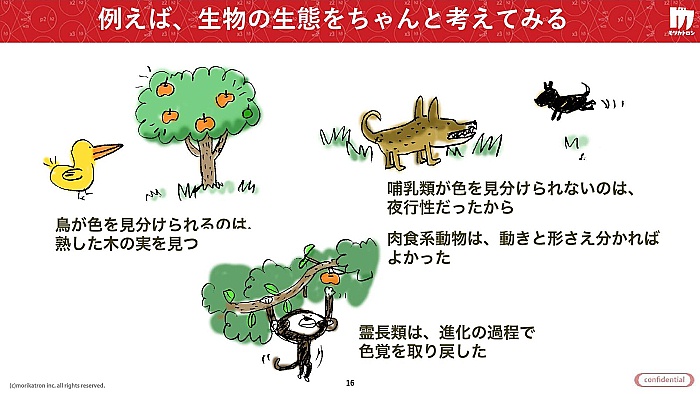

そんな作り込みのヒントになるのは「身近な生き物」の生態だ。「魚はなぜ背が青く,腹は白いのか」「猫がすりよってくるのはなぜか」「鳥はどうして色が見えるのか」「この土地の生き物はなぜ大きい/小さいのか」など,ゲームには関係ない事柄だが,ゲーム世界を考えたり,ゲーム内に登場する生き物を設定する際には,そうした知識は役に立つ。

|

この世界にはゲーム以外にも「楽しいこと」(興味深い事象,存在)がたくさんあり,それぞれの分野には専門家が存在するが,そうした事柄を広く知っておくことかゲームデザイナーには必要になってくるかもしれない。 いわばこの先,ゲームデザイナーに「ジェネラリスト的な資質」が望まれることがありうるのだ。

|

また,さまざまな自然科学の知識を持ったジェネラリストをサポートするAIコンシェルジュのような存在も今後は必要になってくるかもしれない,と森川氏は述べていた。

ちなみに,森川氏自身も「こうした現実世界での関心事をゲームに結びつけたこと」がある。それが初代Playstation時代にリリースされた「アストロノーカ」だ。

|

ここから,森川氏が最近考えている「ゲームに使えるどうか検討中のネタ」のお披露目が行われた。たくさんあったので説明のしやすいものを選択して紹介しよう。

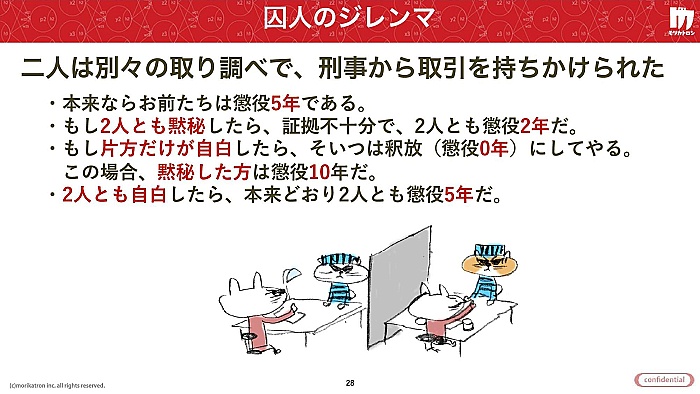

最初は,古くからある「ゲーム理論」の「囚人のジレンマ」だ。

囚人のジレンマは,2人の泥棒AとBが警察に捕まってしまい,警察が2人個別に司法取引を持ちかけてきたときの,泥棒A,Bそれぞれの「思考」を考察する問題である。

警察が泥棒A,Bに持ちかけるのは「自白」だ。「黙秘」をし続けてもいいが,その場合には,「A,B2人とも黙秘だと証拠不十分で2人とも本来よりも軽い懲罰の懲役2年」「A,Bの片方が自白したら自白したほうが釈放。ただし,黙秘を押し通したほうは反省がないとして本来よりも重罰の懲役10年」「A,B2人とも自白したら本来の懲罰である懲役5年」といった3とおりの未来が待っていると説明される。さて,泥棒A,Bはどのような選択をするのだろうか。

|

この場合「黙秘し続ける」ことが,泥棒A,B2人にとっては「最も軽い懲罰ですむ」選択となるのだが,「自白すると自分だけ懲罰なし」という誘惑に悩むことになる。警察としては泥棒A,Bに「自分の身の可愛さにアイツは裏切るかも」という疑念を抱かせることで泥棒A,B両者の自白を期待できることになる。

2人にとって一番良い落としどころが「2人とも黙秘」 |

自分だけ罪が軽くなろうとして「自白」してしまう。つまり,警察の思惑どおり!? |

※囚人のジレンマ補足

ここでいう「ジレンマ」とは,AB全体の利益を考えると黙秘が最善手となるのに対し,個人レベルだと自白が最善手になることの食い違いを意味している。たとえば,相手が自白する可能性が10%だとした場合,黙秘することでの期待値は刑期2.8年なのに対し,自白した場合は0.5年となる。相手が自白する可能性が90%だと仮定すると,黙秘時の期待値は9.2年,自白時は4.5年と,信頼関係や疑念は無関係に,どんなケースでも自白したほうが有利になる。

なお,警察(検察)の段階では量刑はできないので,警察が提示できるカードは起訴するかどうかだけだ。実際の司法取引では不起訴が自白の条件となるので,自白したのに起訴されるということはない。

ここでいう「ジレンマ」とは,AB全体の利益を考えると黙秘が最善手となるのに対し,個人レベルだと自白が最善手になることの食い違いを意味している。たとえば,相手が自白する可能性が10%だとした場合,黙秘することでの期待値は刑期2.8年なのに対し,自白した場合は0.5年となる。相手が自白する可能性が90%だと仮定すると,黙秘時の期待値は9.2年,自白時は4.5年と,信頼関係や疑念は無関係に,どんなケースでも自白したほうが有利になる。

なお,警察(検察)の段階では量刑はできないので,警察が提示できるカードは起訴するかどうかだけだ。実際の司法取引では不起訴が自白の条件となるので,自白したのに起訴されるということはない。

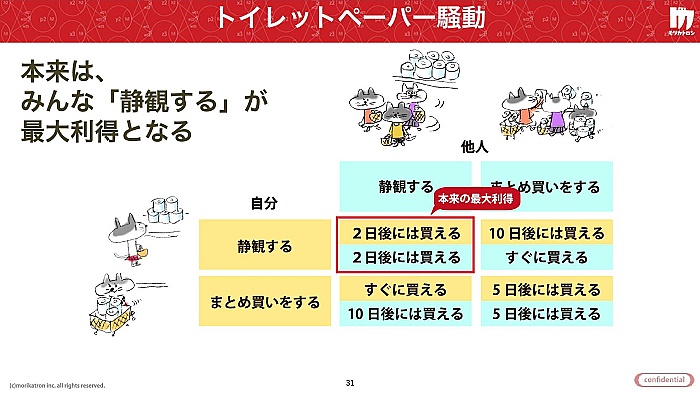

比較的よく知られた問題だが,森川氏は,この囚人のジレンマが,我々の日常に満ちあふれていることに気が付いたという。直近で気が付いたのは「コロナ禍」におけるアレの「買い占め問題」だ。

国民みんなが平常ペース(2日に1回)で買うことを守れば国民全員が「2日後には買える」ことになるが,多くの国民が「誰かが買い占めるかもしれない」と疑念に苛まれると,今すぐに買いに行ってしまう。すると買い占めたした人は大量の商品を「すぐ買える」かもしれないが,平常ペースで2日サイクルで買い物をしようと思っていた人は「10日後にしか買えない」という事態に陥ってしまう。そんな猜疑心に苛まれると「自分も買いに行かなきゃ」と思い始め,焦って買いに走り,商品の奪い合いが始まる。こうなってしまうと国全体で在庫不足となり,平常時はすべての国民が「2日サイクルで買えた」はずだったのに,これが「5日後にならないと買えない」という事態に陥ってしまう。

森川氏も,この囚人のジレンマが,どうゲームに使えるかまだ検討中だそうだが,日常に満ちあふれているこうした心理問題を人工知能に考察させつつ遊びに置き換えられたとしたら楽しそうだ。

|

人体の生理に働きかける遊びにも注目していると森川氏は語る。2020年,イギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の研究グループが,眼球に赤い光を当て続けると加齢性の視力低下が若干回復するという実験報告を行った(参考URL)。どうやら細胞内のミトコンドリアが赤い光を充電するらしい。赤い画面のゲームをプレイすればいいというものではないが,こうした生理現象に働きかける遊びはまだ未開拓の分野だろうと森川氏は語る。

|

「現実空間で遊ぶ」というテーマでは「位置ゲーム」に使えそうなネタもいくつか紹介された。位置ゲームとは,現実世界で移動し,「その場所」に行くことが「楽しみ」に大きく関わるゲームで,古くは「イングレス」,近年では「ポケモンGO」や「ドラクエウォーク」などが代表作となる。

森川氏は,現実世界の道路にバーチャルに巨大な地上絵を描く遊びのアイデアを紹介した。任意のイラストの一筆書きコースを,AIに現実世界の道路から見つけてもらう遊びは面白いのではないか,と提案。たしかにジョギングフィットネス的なゲームとして成功しそうだし,SNSなどを通じてコースの共有なども行えれば楽しそうだ。

加えて,具体的なゲーム性までは創造(想像)出来てはいないが,何んらかの位置ゲームのネタになりそうな話題も2つほど紹介しておく。

1つは「地名の最後の文字だけで地図を作ると地形が見える」(参考URL)という記事に興味を持ったというお話だ。地名の最後の漢字は,その土地の特徴を表している場合が多く,そこを色分けしたり,同一漢字で結んだりすると興味深い分布が見えてくる,というのだ。分かりやすいところでは「山」「谷」「川」それぞれ山,谷,川があったり,そうしたランドマークに近い地名ということになる。同様に「田」などは「田畑」を表すが,当然,現在の「千代田」には田は乏しい。しかし,これはその土地の昔の姿を現している可能性が高く,古地図との関連性も興味深いものになってくる。

2つめも,似た感じの「道路を方角ごとに塗り分けると,その街のでき方が分かる」(参考URL)という記事から興味をそそられたネタだ。これは,地図データ上の道路に対し,その道路の特徴(たとえば,その伸びる方角)が同じものに同色を色づけしていくと,その町の成り立ちが見えてくるというものだ。

両方とも「一見すれば互いに無関係そうな観測データセット」も,その観測データ1つ1つが持つ「共通データ」で整理してから,そのデータを見つめ直すと,新しい情報が見えてくるという「高次元データ解析」に近い事象だ。森川氏が興味を持ったのは,このタイプのデータ解析ジャンルの1つ「地理情報システム」(GIS:Geographic Information System)といったところだが,こうした「観測データの高次元解析から遊びを見つける」というアプローチは,まだまだゲーム開発においては未開拓かもしれない。そして,こうしたデータ解析にはやはりAIが関わってきてくれたほうが,ネタは見つけやすいだろう。

|

「地名の最後の文字」に土地の特徴が表れている? |

「道路が伸びる方角」には理由がある? |

森川氏の講演パートは「AIに関連した次世代テーマのネタ帳」的なものとなっており,エンジニアでありながらもゲームクリエイター・アーティスト的な目線を持つ,森川氏らしいものであった(ちなみに,森川氏のスライド中の可愛らしいイラストはご自身の手描きである)。

Aににこそやってほしい仕事〜それは品質管理

話題は,最後のテーマ「AIをゲームの品質管理に活用する」へと移る。

業界外の人にはイメージしにくいかもしれないが,ここで言う「ゲームの品質管理」といえば,平たくいえばデバッグ作業のことだ。「品質管理」は企業によっては「品質保証」(QA:Quality Assurance)と呼ぶ場合も多い。今年のCEDEC2020では,monoAI technology自身のセッション「AIにゲームをデバッグさせることは出来るのか? Season2 〜monoAI technology AIQAツール開発チームの挑戦〜」(参考URL)のほか,セガの「『龍が如くスタジオ』のQAエンジニアリング技術を結集した全自動バグ取りシステム」(参考URL)やスクウェア・エニックスの「"FINAL FANTASY VII REMAKE"における自動QAシステムの構築と運用」(参考URL)など,デバッグ作業をコンピュータ技術で高効率化させようとする題材のセッションが目を惹いた。

このテーマに関しても三宅氏が,最新動向をまとめたプレゼンテーションを行った。

まず,取り上げられたのはカプコンによる「パズルゲームの各ステージを何手で解けるのか」をAIで検証する事例の報告だ。こちらはAWS re:Invent 2019にて「How CAPCOM builds fun games fast with containers,data,and ML」として発表されたもので,条件を満たすとブロックが消える,いわゆる「落ちものパズル」(消しものパズル)における「ブロックの初期配置」に対し「ちゃんと解けるのか」のテストプレイをAIに任せられるかを検証する内容だ。こちらは,ゲームエンジンUnityの機械学習(ML)ライブラリを用いた活用事例にもなっている。

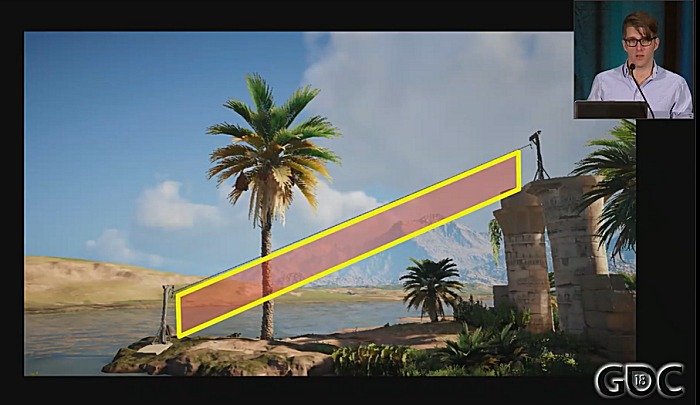

続いて紹介された「Assassin's Creed Origin」の事例(参考URL)は,レベルデザイン(ステージデザイン,マップデザイン)の自動正当性検証だ。ただ,AI活用事例というよりは,スクリプトベースの事例ではある。

昨今の大規模マップを取り扱うオープンワールド型のゲームのレベルデザインでは,1人の担当者がすべてを制作しているわけではなく,複数の担当者が同時並列に作業をして作り込んでいる。Assassin's Creed Originではゲーム世界に500万個の3Dオブジェクトが配置されており,その規模の大きさがうかがえる。そんな広大なマップで,一担当者が配置したハシゴが,敵キャラクターの配置場所と重なってしまったらどうなるか。その敵キャラクターはハシゴに突っかかり一生出られないことになる。これは明確なバグだ。ちなみに,ハシゴは同作では1300個も配置されているそうだ。

そうした「作り込まれたマップデザイン」において「ゲームプレイ上の問題が起きないか」を検証することを,自動で行う仕組みを実装したというのだ。

|

「Sea of Thievs」の開発では,敵キャラクターなどのNPCの挙動AIの基本性能の検証評価を自動化する取り組みを行ったという(参考URL)。同作は,スクリプトベースでNPCの挙動AIを開発できるフレームワークが運用されていたが,「作り込まれたAIが,はたしてゲーム世界の中で実用的な挙動を示せるのか」を検証するためのテストプレイを自動化した。たとえば,どんなに個性的で独創的な行動パターンを実現するAIが作れたとしても,敵キャラクタであれば,プレイヤーキャラクターを追いかけたり,見失えばそれを見つけようとする行動に出るべきだ。障害物を乗り越えたり回避するような知性も必要だろう。そうした「ゲームAIとして求められる必要十分な性能が出ているかどうか」を検証するための仕組みを人間によるテストプレイではなく,自動化する仕組みを作ったというわけだ。

|

スクリプトベースではなく,機械学習系AIを活用したものとしては「Sudden Attack」のチート対策の事例が紹介された。

Sudden Attackに限らず,対戦型の1人称シューティングゲームでは,ゲームプログラムを改造することで,本来は壁(遮蔽物)の向こう側にいて見えないはずの敵を可視化する「Wallhack」と呼ばれるチートが存在する。これを検出するために,事前に「壁の前後関係を無視した敵表示を行ってプレイしているゲーム映像」を教師データとして学習させ「チート行為を検出できるAI」を構築する。各ユーザーがプレイしている際には,ゲームのバックグラウンドで走るセキュリティモジュールが各ユーザーのゲーム画面を無作為にサーバー側のAIに送信し,サーバー側のAIが疑わしいユーザーを検出し,自動的にアカウントを停止,あるいは判断を人間に確認するという仕組みになっている。

|

ここまでのプレゼンのあと「ゲーム開発におけるQA」を題材にしての議論が始まった。

多くの大規模開発プロジェクトを経験している三宅氏は「品質保証担当はプロジェクトの最初から最低1人でも専属担当を設けるべき」と開口一番に主張した。「プロジェクトが進んで途中から」では遅すぎるケースが圧倒的に多く,「最初から,に尽きる」とまで断じる。「できれば,QA専属のエンジニアも必要」と付け加えていた。

大規模ゲーム開発プロジェクトではなるべく多くの人材を制作本体に割り当てたくなるものだが,大規模であればあるほどデバッグ工程の難度が上がり,プロジェクトの進捗にも影響が出てきてしまう。QAというプロセスは,その重要性や価値が直感的には分かりにくい。三宅氏は「若いスタッフはコンテンツ制作に携わりたいという意志が強い。それも分かるが,上級ジョブとしてQAエンジニアがある,今ではそんな認識を持っている」と述べていた。

とくに「シリーズもの」や「定番ジャンル」のゲームを作り続けている開発スタジオは,最初から品質保証プロセスを自動化,あるいはシステマティックに組めば,将来開発予定の続編や次作において,そのシステムの価値の高さを絶対に実感できるはずだと三宅氏は語る。また,氏は「スポーツゲームやジャンルゲームのようなゲーム性が似通ったタイトル,あるいは連作/続編作の場合は既存アセットを使って,QAシステムの構築や開発に積極的に取り組めるはず」と指摘した。「QAシステムの構築の重要性を開発プロジェクトのプロデューサーさんに訴えよう」と述べて笑いを誘った。

本城氏は「我々のmonoAI technologyでも何度かQAエンジニア採用の募集をかけたことがあったがなかなか集まらなかった」と告白する。そうした背景もあって,近年,monoAI technologyが力を入れているのが「AIを活用したQAの自動化」なのだという。

monoAI technologyでは,ゲーム開発企業から品質管理業務を受託する事業を行っているが,クライアントからソースコードが提供されることは希だそうだ。なので,結局,実行バイナリのみが提供されるため,QAテストプロセスは多くの場合,実際のゲームを動かして行うことになる。本城氏によれば,monoAI technologyでは,こうしたQAテストプロセスを,AIを用いた画像認識技術を活用して執り行う仕組みの整備を進めており,実際にシナリオテスト,通しプレイテスト,多端末テスト,回帰テスト(リグレッションテスト)において,すでに実用レベルのQAテストフレームワークを実現できているという。このあたりの取り組みについては,まさに前述したCEDEC2020のmonoAI technologyのセッション「AIにゲームをデバッグさせることは出来るのか? Season2 〜monoAI technology AIQAツール開発チームの挑戦〜」(参考URL)で本城氏が語った内容だ。

ただ,すべてのQA業務をAIに置き換えることの実現は直近では難しいため,段階的に「AIを活用したQAの自動化」を推し進めていくロードマップを敷いているとのこと。そんな本城氏が,今,最も力を入れているのが「人間のテスターをAI技術を用いて支援,拡張する方向性」だ。この手法だと,現在主流の「人間のテスターによるQA業務」としての事業推進も行え,さらに「AIで取り組むQA業務」の知見も同時に養えるからだ。

森川氏は「たとえば,最初は人間のテスターがテストプレイを行うことになるが,この工程をAIに模倣学習させ,同系のテストはAIに代行させる。こうすることで人間のテスターが何人も複製されたような効率向上化が狙える」と,このアプローチのたとえ話を披露した。

三宅氏も「ウォークスルーテスト(ゲームを最初から最後まで通しプレイするテスト)などは,このアプローチが確立すれば,いずれ人間テスターをAIに置き換えることも可能になるかもしれない」「ただし,ゲーム途中で武装の装備や変更をしたりといったやや複雑なプレイの介入はスクリプト処理の併用などが必要になるかもしれない」と,現在のmonoAI technologyの取り組みの「その先」を展望していた。

こうした「AIで取り組むQA業務」は,仮想知的労働者,いわゆる「ロボティックプロセスオートメーション」(RPA:Robotic Process Automation)に通ずるものがあるが,ゲームのテストプレイは,デスクトップアプリと違い,時間方向に進行して多方に展開するものなので,操作が1フレーム時間ずれるだけで,その後のゲーム展開ががらりと変わってしまう可能性がある。「AIで取り組むQA業務」では,そうした「ズレ」に適応したり,展開が変わってしまったゲーム内容に対応できたりする臨機応変な知性が要求されるため,一般的なRPAよりは開発難度が高い。しかし,monoAI technologyはその部分に踏み込んでいこうということなのだろう。

三宅氏は「ゲームは今後も進化し高度化することは必至だ。その進化とともにテスト項目は増えるはず。しかし,QA人材の増加は安易には期待できない。AI技術を活用したQA業務は今後ニーズはますます高まるはずだ」と,この分野に力を注ぐmonoAI technologyにエールを送っていた。

フリートークパートで語られた話題

最後に,登壇者4名で行われたフリー討論の内容から興味深いテーマを抜き出して紹介しておこう。

●「ゲーム」と「AI」

「AI技術の進化には,シミュレーション技術が重要性になってきている」「そのシミュレーション技術を支えるのがゲームエンジンだ」という話題を上で取り扱っているが,意外なことに,三宅氏の実感としては「AI自体の開発は実はゲーム業界のほうが遅れつつある」実感があるという。

その理由の一端となっているのは「ゲームは,コンテンツとして成立させることが最重要視されるため」だとのこと。

多くのゲームには物語が基軸にあり,情念に訴えかけるドラマ展開もある。完全自律行動するAIキャラクタに演出通りの動きをさせるのは難しく,そもそも,それを実現するにはルールベース(スクリプトベース)のAIで十分という話になってくる。加えて,機械学習ベースのAIは「作っては調整」のプロセス効率が悪い。というのも,機械学習型AIは,完成したあとの学習データの調整/修正が難しく(ほぼ不可能),結局は「学習し直し」が事実上の調整となるからだ。

さらに三宅氏によると「今,ゲーム技術を用いて高度なAI研究開発に勤しんでいるのはゲーム業界外の人」なのだとか。彼らにとって研究対象はAIそのものであり,ゲーム的なコンテンツの作り込みは不要だ。あくまで,ゲーム技術は現実世界シミュレータとして利用している。

三宅氏は,昨今のゲーム業界における機械学習型AIの導入の取り組みは,ゲーム本編のほうではなく「開発効率支援」の方に傾き始めている実感を述べていた。一方で,ゲーム本編に組み込むAIは,従来どおりのルールベースの手堅いものに回帰する風潮が強まっている雰囲気があるのだとか。

これを踏まえたうえで,三宅氏が,UnityやUnrealといったゲームエンジン,ソニーやMicrosoft,Googleのようなプラットフォーム企業に対しては期待したいのは「ゲーム向けのAI開発フレームワーク」だとのこと。実現難度は高そうだが,たしかにニーズは高いため,将来的には出てくるのあるかもしれない。

また,もう一方で三宅氏が期待してるのは「ゲーム業界外がゲームエンジンなどのゲーム技術を活用して開発したAI技術」のゲーム業界への逆輸入という事態だ。他業種で育まれた技術が別業界の技術を飛躍的に進化させる事例は多いので,実現の可能性は高そうだ。

森川氏は,ゲームAIに関して,モリカトロンで取り組んでいる「人間と接待プレイが出来るAI」の話題を紹介した。具体的には「ただ強い」だけでなく,いい感じに負けてくれたり,ギリギリの勝負で勝ちきってくるような,人間プレイヤーの好敵手,ほどよいスパーリング相手になってくれるAIプレイヤーだ。

現在,研究開発中のものは,連続的な対戦を繰り返していく中で,人間プレイヤーのプレイスタイルを学んでいくタイプの機械学習型AIだそう。この技術については,CEDEC 2020にて「攻略,接待,変更に強いAIプレイヤー開発のためのアプローチ」(参考URL)として発表されている。この発表の詳細に興味がある人はこちら(参考URL)の発表資料を参照してみてほしい。

三宅氏はゲームAIの研究の進化に,昨今のeSportブームがあと押しをする可能性について言及した。頭脳競技として著名で人気のあるチェス,囲碁,将棋の世界における人間の弩級名人が誕生すると,アカデミックな世界では「そうした名人と戦って勝てるAI」の研究開発が盛り上がる。最近では,さまざまなeスポーツゲームにおけるチャンピオンが誕生しており,そうしたチャンピオン達と互角以上の勝負を繰り広げるAIを開発したいというムーブメントは今後盛んになるはずだと予測する。

ネットワーク対戦型リアルタイムストラテジー系ゲーム,いわゆるMOBA(Multiplayer Online Battle Arena)系タイトルとしてeスポーツシーンで大人気の「StarCraft2」や「Defense of the Ancients 2」(DotA2)では,DeepMindやOpenAIが人間のチャンピオンチームにチーム戦を挑み,見事勝利した事例を紹介した。こうしたプレイAIは,ゲーム内キャラクタを制御するAIとは種類は違うが,「ゲームAI」という技術ジャンルには括られるわけで,人々の関心事であるeスポーツが新しいAI開発を盛り上げるきっかけとなるかもしれない。三宅氏も「勝敗が決するという明快なeSportの文脈がAI開発の動機やモチベーションと噛みやすい」と指摘する。

このパートの2人のパネリストの会話を総括すると「ゲームの中で使われるAIを,機械学習ベースのAIに置き換えるのはなかなか難しそう」「現状は,ゲームをプレイするAIの進化のほうに発展性がある」といったような意見の一致があるようだ。

|

「コロナ禍」と「リモートワーキング」と「AI」

コロナ禍の影響でリモートワーキングの認知と普及が進み,物理的な遠さを超えて同僚とリアルタイムに画面上で顔を合わせることが一般化した。しかし,その一方で「人と人の"想い"としての距離感は離れつつある」と三宅氏は語る。「このスキマを埋めるべく,人と人の仲立ちを務める,"絆"(きずな)作りに貢献できるAIが必要になってくるかもしれない」と述べていた。その具体例として「会議中に,人間の代わりに"よきタイミング"で話題換えを促したり,謝罪してくれるAIとか(笑)」などを挙げた。

本城氏も「オンライン会議の司会をAIが担当し,議事録もAIが出力すれば便利そう」「実際,そういうものがほしいという要望や問い合わせは少なくない」と反応する。monoAI Technologyが発表したメタバース的なAR/MR/VR対応の仮想空間システム「xR CLOUD」(参考URL)では,将来的にAIで駆動されるデジタルヒューマンの技術をここに盛り込んでいくロードマップがあることを述べていた。

討論の最中,視聴者から,Microsoftが支援する日本のスタートアップQuantumCoreから日本語対応で発言者ごとの文字起こし・議事録作成可能な「Sloos」(参考URL)のリリースがつい最近始まったというタレコミが入り,場をさらに盛り上げていた。

三宅氏は,「AIは,基本的に肉体を持たないため,現実世界での活動は苦手」「人間が仮想世界に行く必要がある」「コロナ禍においては幸か不幸か,人間が仮想世界に行くことが自然となりつつあり,ある種,一般のIT利用者をAIと触れさせられる機会が増えている」「AI研究デベロッパは現在の状況を好機として捉えてもよいのではないか」と締めくくっていた。