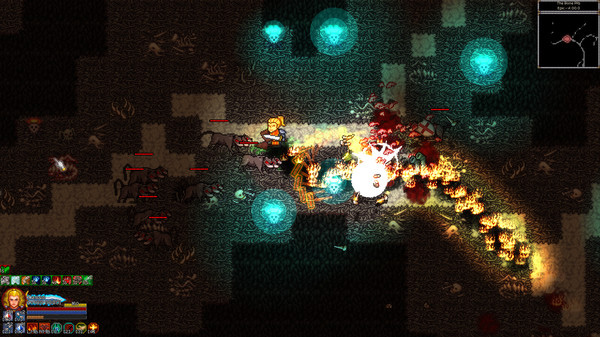

24Frame代表の追憶オーバードライブ:第3回「Halls of Torment」から始まる追憶

|

|

Halls of Tormentを起動して驚いたのは,まず実績が500個あるということだ。そして1プレイの15分程度で3〜4個それが開示される。

5分に1個は実績解除,という体感なのだろう。それが開示されるということは,それだけいろいろな仕掛けがあり,それに伴いできることが増える。つまり大量の脳汁が出続けるということだ。

一度手にとったら最後,なかなかコントローラを手放すことは難しいというナイスゲームである。

基本構造はヴァンサバに近く世界観などはDiabloに近いもの,と言えばよいだろうか。

Diabloに接近するゲームというのは欧州圏で時に見かけるが,それを見るたびに「いかにDiabloが衝撃的だったか」に思いを馳せることがしばしばある。

少し前にはChroniconというゲームもやっていたが,これもまたなぜそこまで,と思うほどにDiablo愛に満ちたゲームであった。

|

Chroniconの見た目は特にDiabloしていないがやってみるとそれを感じさせる,というより深い愛を感じさせるものだ。

どちらも,Diabloに乗っかりたいということではなく,好きすぎてつい滲んでます,という感じなのが清々しく,また,「分かる〜」という感情をもたらしてくれる素晴らしいものだ。

かく言う僕も,初代Diabloと出会ったときの衝撃は忘れない。

|

時に1997年。

「すごいゲームがあるらしい,その名もDiablo」という情報が友人からもたらされる。

当時は特にヘビーゲーマーというわけではなかったが,「オンラインでマルチプレイ」というのが僕らにとっては「一体どういうことなのか?」という謎でしかなく,その謎を解いてみたいという興味によってDiablo探索の旅が始まった。

その時代のゲームと言えば近所のおもちゃ屋か,スーパーの電気コーナーにおいてあるものを買うというのが定石だったが,当然ながら海外産の新作ゲームなどそこには概念すら存在していない。

ならば,ということで探索範囲を広げようにも,どこに広げればいいのかさえさっぱりだ。ここで発想の飛躍が必要になってくる。

それはDiabloとは「ゲーム」ではなく「パソコンのパーツ」の一部なのだ,ということである。

こう考えると探索すべき経路も見えてくる。電気街に行けばよいのだ。

当時僕は京都に住んでいたので足の届く最大の電気街は「東京の秋葉原」ではなく「大阪の日本橋」ということになる。

|

京都という街も規模のわりには意外と情報はそろっており,映画などを見る分には意外と過不足なく過ごせていたのだが,海外産の新作ゲーム,しかも比較的話題になりたてのもの,となってくるとやはり遠出が必要になってくる。

かくして僕は友人と大阪に遠征することになった。ゲームを始める前の,これがすでに僕らにとっては冒険だった。

いざ日本橋についてみて僕たちはぶっ飛んだ。ビル一階が丸ごとゲームの売り場であったり,半地下のコアなPCパーツ屋があったり,それこそ京都では見たこともないもののオンパレード(後に僕はまったく別の理由で数年この付近に住むことになるのだがそれはまた別の話である)。

その中で1本のゲームを見つけ出すことは不可能に思えた。しかし僕らは考える,「これは冒険なのだ」と。

|

答えは情報収集である。店の人に「Diabloってゲームありますか?」「ハァ?」みたいなやり取りを繰り返し,その果てにたどり着いたやたらと怪しいビルの一室で僕らはついにそれに出会う。

見つけたときは感動よりも,その箱の巨大さにおののいた。当時のゲームといえば初代プレステなどのCDサイズのものが当たり前だったのだが,Diabloはなんだか巨大な雑誌サイズの箱に入って,怪しげなビルの商品棚に陳列されていたのだ。

「これであってる……よなあ?」と友人と顔を見合わせつつ,念のために店員さんに確認。

「ああ,これですよ,これはねえ……」と店員さんは物知り顔で,「ネットが必要だけどそういうの家にある? あとはインターネットにはテレホーダイというのがあって……」と,僕らの随分先を言った情報まで提供してくれたが,到底知識は追いついていない。

まるでオーブは一つでは役に立たない,という情報のようだ。ともあれまずはお年玉でDiablo本体を購入し,バカでかい箱を抱えて僕らは京都に凱旋する。

|

家に帰ってまだ使い方もよくわかっていないパソコンの前でDiabloを開封。中にはソフトのCD-ROMと(当たり前だが)英語オンリーの取扱説明書。一応義務教育は受けているので解読を試みるが,まあやはりというか歯が立たない。

うちではPCは親の部屋においてあったので,やがて父親がやってきたので,解読の手助けをお願いする。父にしてみれば何の興味もないものに突然の協力要請。子育てとはかくも不意のアクシデントに見舞われるものかとの思いもあっただろうが,なんのいわれもないDiabloのマニュアルの英語翻訳に付き合ってくれた。

「えーとなになに,ダイアブロ?」というところから始まり,逆に僕は「ああ,本当はそういう風に読むんだ」と誤解に誤解を重ねつつも,何とかゲームを起動できた。

ネットワークやテレホーダイなどの周辺の謎を解いていくのはその後になるのだが,ゲームを初めてまずぶっ飛んだのは,その表現である。

「骸骨が,なんて細かく崩れていくんだ!」

この驚きは今も忘れていない。そしておそらく,この表現や世界観,音の響きなどに同じくぶっ飛ばされた人間が世界に何人もいて,世界中でその郷愁を拭い去ることなくゲーム制作にいそしんでいる。

オンラインであることよりも,まずはなによりも丁寧に作られたゲームが人の心を打つ,ということを忘れてはいけない。あれから30年近くたった今,改めてそんなことを思った。