「SIGGRAPH Asia 2021」基調講演レポート。クリエイティビティとテクノロジーを掛け合わせて世界を感動で満たす

2021年12月15日,コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術に関するカンファレンスと展示会「SIGGRAPH Asia 2021」にて,基調講演「Creativity x Technology - How to fill the world with emotion」が行われた。この講演では,ソニー 執行役副社長 CTO 勝本 徹氏が,クリエイティビティとテクノロジーを掛け合わせることにより,同社がいかにして世界に感動をもたらしてきたかについてを,具体的な事例とともに紹介した。

勝本氏はこれまでソニーのさまざまな事業に取り組んできており,それらの経験から大事にしていることが2つあるという。1つは「ダイバーシティ&インクルージョン」で,英国に赴任していたときに大切さを実感したとのこと。

当時の欧州では放送のデジタル化に関するプロジェクトが進められており,勝本氏はその統括を務めていた。プロジェクトチームは欧州各地から集まったメンバーで構成されており,それぞれの背景や視点はさまざまだったため,意見が簡単に一致することはなかったそうだ。

しかしチームが弱かったかというと,むしろ極めて強いチームだったと今でも感じるとのこと。勝本氏はその理由を,「さまざまな視点から意見を出し合って,納得いくまで議論し,少々極端な場合もあるが一番強そうな意見を採用して,力を合わせて取り組めるチームだったから」と説明。

続けて「いろんな意見が出てくる場では,穏便に済ませようとそれらを平均化・平準化してしまいがち。とくに日本はその傾向が強い」とし,「それではあまり特徴のない意見に集約してしまい,強い競争力を持つことができない。競争力とは,他者との違いをはっきり出すことであり,その力は極端なものにこそ秘められている」と持論を語った。

勝本氏は,「テクノロジーにおけるダイバーシティ&インクルージョンとは,多様な事業領域での活用を検討すること──すなわち1分野の活用ではなく,それぞれの事業に合った活用法を納得いくまで議論して見出すことかもしれない」とし,「自分達が想像していない事業領域の人が,むしろそのテクノロジーの強さを引き出してくれる可能性を秘めているという期待がある」とも話していた。

もう1つ,勝本氏が大事にしていることは,「現場を深く理解すること」。これを強く実感したのは,コニカミノルタやオリンパスなど他社と協業したときだったという。これらの協業にチャレンジするにあたり,勝本氏は当初,自身の成功体験をもとにするのが当たり前だと考えていたが,それではうまくいかなかったそうだ。

例えば同じ日本語を使うのだから,国内の企業同士の協業は海外企業と協業するよりも簡単だと考えがちになる。しかし実際は,企業が違えば同じ言葉でもまったく異なる使い方がなされることも多くある。勝本氏は,ほかにもそのようなことが起こりうるケースがあることに気づけたかどうかで状況が大きく変わったとし,「適切なテクノロジーの活かし方を見つけるためには,まずお互いを深く理解し,事業の持つ背景を理解する。そして,何が求められているかをしっかり認識する必要がある」と語った。

勝本氏によると,ソニーでは「クリエイティビティとテクノロジーによって,いかに世界を感動で満たすか」をテーマとして掲げているという。同社は現在,さまざまな領域の事業を手がけているが,祖業はテープレコーダーやラジオ,テレビといった「時代ごとの新しい体験を提供するエレクトロニクスや半導体の製品を作る事業」だった。

勝本氏は,製品はテクノロジーによって作り出されるとしつつも,同社がずっとクリエイティビティにも目を向けて感動を提供してきたと説明した。

クリエイターからユーザーに感動を届ける具体的な事例の1つが,ソニー初のトランジスタラジオ「TR-55」だ。このラジオは1955年に発売され,トランジスタラジオの海外輸出が飛躍的に増加するきっかけとなり,後続モデルは世界的なヒットを収めた。

この成功の背景には,ラジオの小型化というテクノロジーの革新だけでなく,当時の音楽の流行とそれに伴う音楽体験の変化も大きな要因として存在していたと勝本氏。

それ以前のアメリカにおけるラジオは,リビングに置いて家族全員で聞くものであり,そこに小型化して持ち歩きたいという需要はなかった。

一方,当時の若者の間ではロックンロールが流行し始めていた。ロックンロールは,リビングで家族と一緒に聞くような音楽ではなく,自室やクルマ,屋外で聞くような音楽だったため,持ち運びのできる小型ラジオの需要が生まれて,ヒットにつながったのである。

以上をまとめて,勝本氏は「このように世の中に新しい体験を届けて感動につなげるには,それを実現するテクノロジーだけでは十分ではない。そのテクノロジーの与える価値がユーザーに響くものであるか,そのテクノロジーが活用される分野の流れに乗ることができるかということが非常に重要になる」と語った。

クリエイターからユーザーに感動を届ける事例の2つめとして紹介されたのが,CDである。CDはソニーとフィリップスが共同で開発したものだが,両社の間では記録時間に関する主張が異なっていたという。

具体的には,フィリップスはオーディオカセットの対角線と同じ長さで,ドイツのオーディオ規格にも合致する直径11.5cm,記録時間60分のディスクサイズを主張。これは,欧州市場におけるカーオディオ需要を見込んだものだった。

一方ソニーは,オペラの1幕やベートーヴェンの交響曲第9番を丸ごと収録できなければならないと考えた。さらにクラシック音楽の演奏時間を調査したところ,記録時間が75分あれば95%以上の楽曲を収録できることが判明したことから,それを可能にする直径12cmのディスクサイズが必要であると主張した。こちらはユーザー体験を重視している。

両社の議論は白熱したが,結果としてCDのディスクサイズは12cm,収録時間75分弱となった。勝本氏は「両社それぞれの主張は間違っているわけではなく,フィリップスの主張を採用したとしてもCDは普及したと思う」としつつ,「しかし音楽が途中で途切れてしまうということは,『感動を届ける』ということを十分に満たしているのかという重要な問いに反するものであり,ソニーとしては曲げられない部分だった」「クリエイターが作り上げたコンテンツをどのような形でユーザーに届けるかという視点は,世の中を感動で満たすために非常に重要なポイント」と話していた。

続いて,クリエイターに向けてテクノロジーを活用した事例が紹介に。ソニーはクリエイター向けに同社の映像テクノロジーを活用した製品を提供しており,その製品化にあたってはカメラマンや映画監督など現場の声を重視している。そうした製品化のアプローチの中には,クリエイティビティとテクノロジーの関係性が込められていると勝本氏は語った。

講演では,動画「ジェームズ・キャメロン監督,『アバター』続編にソニーのVENICEを採用」が披露された。この動画は,キャメロン監督が自身の映画を撮影するためにソニーのCineAltaカメラシリーズを使い続けており,映画「アバター」の続編の撮影にも最新機種の「VENICE」が採用されたことを紹介するというもの。

勝本氏は「この動画から,ソニーのエンジニアが現場を理解し,映画に携わるクリエイターの要望に応え,VENICEという最高のシネマカメラを作り出したということを分かってもらえたら幸いです」とし,さらに「注目してほしいのは,クリエイターの皆さんがソニーのテクノロジーをとても信頼していること。これこそがソニーにおけるクリエイティビティとテクノロジーの関係性であり,それらはお互いに高め合うものと考えている」と続けた。

また勝本氏は,「クリエイターによるクリエイティビティに溢れたコンテンツが,受け手であるユーザーに適切な形で届くことにより,世の中が感動で満たされていくと信じている」と信念を述べ,「クリエイター」と「ユーザー」,そして「その両者をつなぐこと」の3つをまとめて「感動バリューチェーン」と呼称していることを紹介。

ソニーの業績が振るわずこの先どうなるか分からなかった2010年前後に同社は,常に挑戦を続けてきたけれども,感動バリューチェーンの存在感が薄れてしまい,テクノロジーそのものだけを追い求めていたかもしれないと,勝本氏は反省を込めて振り返っていた。

現在のソニーは,初心に立ち返り感動バリューチェーンを軸に,さまざまな取り組みを進めているとのこと。続いて,クリエイティビティとテクノロジーでいかに感動を生み出そうとしているかという視点で,具体的な事例が紹介された。

現在,ソニーでは音と映像の先にある“空間”に焦点を当てている。これまでは高音質・高画質によるリアリティ,周囲の雑音を打ち消すノイズキャンセリング,高速で被写体に焦点を合わせるオートフォーカスといったリアルタイム処理の追求に取り組んできたが,昨今ではコロナ禍の影響で遠く離れた人同士のコンテンツ共有やコミュニケーションなど,リモート環境下の体験向上が求められているとのこと。そのため,音や映像だけでなく,空間に関するテクノロジーの重要性も高まっているという。

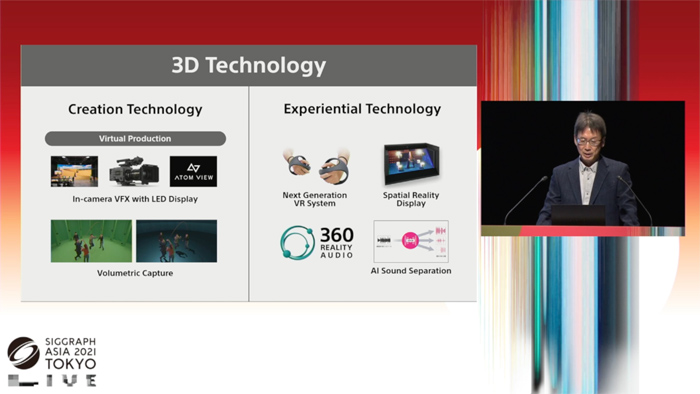

ソニーが取り組んでいる代表的な空間に関するテクノロジーは,「バーチャルプロダクション」や「ボリュメトリックキャプチャ」などクリエイターの創造性を高めるものと,「空間再現ディスプレイ」や「360 Reality Audio」,「音源分離技術」などユーザーに新たな感動体験をもたらすものがある。

講演では,バーチャルプロダクションと空間再現ディスプレイの事例が紹介された。

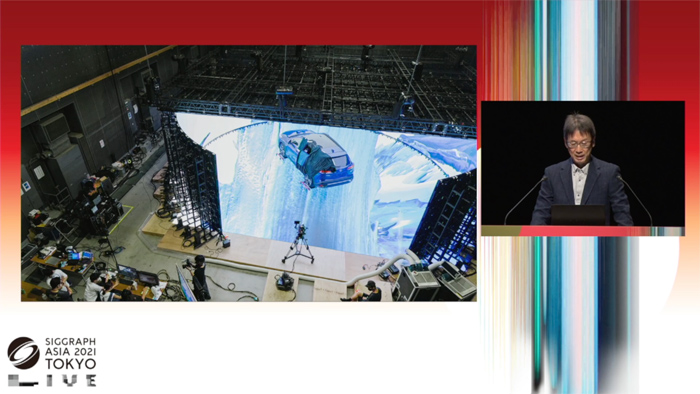

バーチャルプロダクションは,大型LEDディスプレイとインカメラVFXを組み合わせた撮影手法だ。3DCGで作成したバーチャル背景を大型LEDディスプレイに表示し,その手前の現実空間にあるオブジェクトや人物を配置して,カメラで撮影することにより,後処理をすることなくCGと実写を組み合わせた映像制作を実現する。この手法では,カメラの位置と連動してリアルタイムに背景が変化するため,現実空間で撮影しているかのように3DCGを撮影できる。

このテクノロジーは,クルマの魅力を表現する新しい手法として,トヨタのカローラ クロスのテレビCM撮影に活用された。撮影時には実物のクルマの周囲300度,そして天井と床にLEDディスプレイを設置したとのこと。

またソニー・ピクチャーズが展開するプロジェクト「DIVOC-12」のショートフィルム作品の1つ「ユメミの半生」にもバーチャルプロダクションが採用されている。講演では,作品の撮影に関わったクリエイター達が,バーチャルプロダクションを使った感想やメリットを述べる動画が披露された。

勝本氏は「VENICEの動画と同じく,テクノロジーがクリエイターの創作意欲を高めていることが伝わってくる」「クリエイターが,バーチャルプロダクションを使った映画の撮影を楽しんでいたことも伝わったのではないか」と説明し,「テクノロジーとは,クリエイターにインスピレーションと楽しみをもたらすように,人を幸せにするもの。クリエイターが楽しみながらクリエイティビティを発揮できる現場が,感動を生み出せる源泉。そういった現場をテクノロジーで支えることが,ソニーの役割の1つ」と語った。

さらに勝本氏は,アナログ技術が主流だった時代は最先端のテクノロジーを詰め込んだ製品自体が感動を届け体験できる存在であり,価値でもあったが,デジタル化が進んだことにより価値の主体は製品から体験に移行したことを指摘。ソニーにとって体験とは,ユーザーの体験はもちろんのこと,クリエイターが受ける体験も含まれるという。

そして体験が価値の主体となった時代では,1社だけで人々に感動を届けることが難しくなっているとのこと。例えばバーチャルプロダクションは,ソニー1社だけでは実現できず,さまざまな企業の協力を得たそうだ。

またソニーのテクノロジーも,自社のためだけに使うのではなく,多数のクリエイターや他社からさまざまな体験を生み出すための手助けとなることが求められているという認識を持つことが,これからの世界を感動で満たすために重要であると勝本氏は話していた。

バーチャルプロダクションにて,背景を映すデバイスとして採用されているディスプレイ「Crystal LED」にも言及がなされた。このディスプレイは独自の高画質化技術により,高コントラスト,広色域での映像を追求し,没入感と臨場感あふれるリアルな映像表現を実現している。また応答速度が速く,リアルタイムでレンダリングされる映像をほぼ遅延なく表示することが可能だ。それらの理由から,バーチャルプロダクションに採用されたわけである。

しかし勝本氏によると,Crystal LEDは20年ほど前に開発が始まったという。当初は家庭用の製品化を目指していたが,リアリティのある映像表現と応答速度の速さが映像制作現場のニーズにマッチしたことから,途中でプロ向けに転向したとのこと。今ではプロの映像制作現場にて欠かせないテクノロジーとなっているそうで,勝本氏は「冒頭で触れた,さまざまな事業でテクノロジーを活用することを考える大切な事例の1つ」と表現していた。

もう1つ,SCIEMENTと一緒に取り組んでいる,医療における3DCGクリエイションの事例も紹介された。この事例ではは,特別な眼鏡やヘッドセットなどを使うことなく,ソニー独自の視線認識技術によって目の位置を常に検出し,左右それぞれの目に最適な映像を生成することで,裸眼で4K解像度の立体視を実現する空間再現ディスプレイが採用されている。

勝本氏はこのディスプレイについて,「クリエイターの制作意図を忠実に再現するという考えのもと,単に技術的に秀でているだけでなく,映像の表現者であるクリエイターにとって価値のある製品にするというコンセプトで開発された」と説明。開発プロセスではクリエイターとの対話を重視し,SDKも3D映像コンテンツの制作環境でユーザーの多いUnityとUnreal Engineに対応するものを用意したという。

さらに勝本氏は,「この事例で伝えたいのは,自社のテクノロジーだけにこだわったり,自社の視点だけで開発を進めたりすると,そのテクノロジーの可能性をとても狭めてしまう恐れがあるということ。ソニーが得意とするエンターテイメントの映像領域だけで開発を進めていたら,今回のような共同開発がなく,新たな感動を生み出すチャンスを逃していたかもしれない」と続けた。

バーチャルプロダクションも空間再現ディスプレイも,現段階ではクリエイターとともにどのような感動を創造できるか検討し始めたばかりだという。勝本氏は,「感動バリューチェーンをいかにユーザーに届けるか,どういった感動体験を実現するかは今後ますます検討を続けることになる」とし,ほかのソニーのテクノロジーも,自社のものだけでなくさまざまなクリエイティビティやテクノロジーと掛け合わせることで,「音・映像に続く空間において新しい体験を生み出し,世界を感動で満たしていきたい」と展望を述べた。

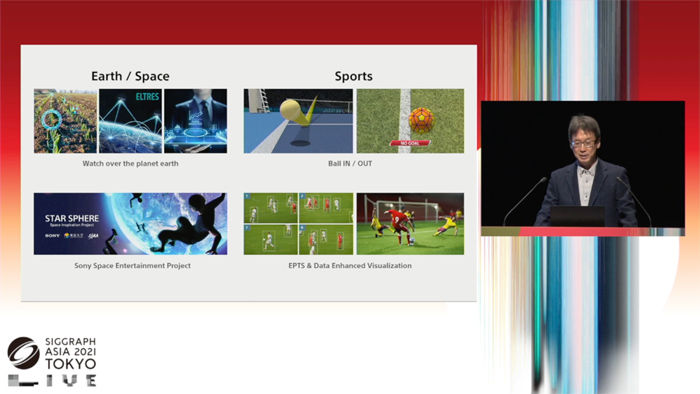

講演の最後,勝本氏は未来の挑戦も語った。ソニーでは空間のほかにも,地球全体や宇宙,スポーツへのテクノロジーの活用と感動の創造に挑戦しているとのこと。

勝本氏は,「これら未来への取り組みにおいても,クリエイティビティとテクノロジーは互いに高め合うものであり,テクノロジーは人々にインスピレーションをもたらし幸せにするものという考え方,クリエイティビティやテクノロジーを組み合わせて新しい価値を生み出そうとする開発の取り組み方,そして感動バリューチェーンが重要になると捉えている」とし,「地球全体や宇宙,スポーツの取り組みは,自社の領域に留まらない分野で,クリエイティビティとテクノロジーの掛け算で生み出される,新しい感動への挑戦。挑戦にはリスクが伴うが,挑戦しないリスクの方が高い」「繰り返しだが,テクノロジーだけで感動を創造することはできず,クリエイティビティが必要。そして1社でできることは限られている。ぜひ皆さんと一緒に未来への挑戦に取り組み,世界をさまざまな感動で満たしたいと考えています」と語って,講演を締めくくった。

|

勝本氏がこれまでの経験から大事にしてきた2つのこと

勝本氏はこれまでソニーのさまざまな事業に取り組んできており,それらの経験から大事にしていることが2つあるという。1つは「ダイバーシティ&インクルージョン」で,英国に赴任していたときに大切さを実感したとのこと。

|

当時の欧州では放送のデジタル化に関するプロジェクトが進められており,勝本氏はその統括を務めていた。プロジェクトチームは欧州各地から集まったメンバーで構成されており,それぞれの背景や視点はさまざまだったため,意見が簡単に一致することはなかったそうだ。

しかしチームが弱かったかというと,むしろ極めて強いチームだったと今でも感じるとのこと。勝本氏はその理由を,「さまざまな視点から意見を出し合って,納得いくまで議論し,少々極端な場合もあるが一番強そうな意見を採用して,力を合わせて取り組めるチームだったから」と説明。

続けて「いろんな意見が出てくる場では,穏便に済ませようとそれらを平均化・平準化してしまいがち。とくに日本はその傾向が強い」とし,「それではあまり特徴のない意見に集約してしまい,強い競争力を持つことができない。競争力とは,他者との違いをはっきり出すことであり,その力は極端なものにこそ秘められている」と持論を語った。

勝本氏は,「テクノロジーにおけるダイバーシティ&インクルージョンとは,多様な事業領域での活用を検討すること──すなわち1分野の活用ではなく,それぞれの事業に合った活用法を納得いくまで議論して見出すことかもしれない」とし,「自分達が想像していない事業領域の人が,むしろそのテクノロジーの強さを引き出してくれる可能性を秘めているという期待がある」とも話していた。

もう1つ,勝本氏が大事にしていることは,「現場を深く理解すること」。これを強く実感したのは,コニカミノルタやオリンパスなど他社と協業したときだったという。これらの協業にチャレンジするにあたり,勝本氏は当初,自身の成功体験をもとにするのが当たり前だと考えていたが,それではうまくいかなかったそうだ。

例えば同じ日本語を使うのだから,国内の企業同士の協業は海外企業と協業するよりも簡単だと考えがちになる。しかし実際は,企業が違えば同じ言葉でもまったく異なる使い方がなされることも多くある。勝本氏は,ほかにもそのようなことが起こりうるケースがあることに気づけたかどうかで状況が大きく変わったとし,「適切なテクノロジーの活かし方を見つけるためには,まずお互いを深く理解し,事業の持つ背景を理解する。そして,何が求められているかをしっかり認識する必要がある」と語った。

クリエイターから感動を届けた事例とクリエイター向けにテクノロジーを活用した事例

勝本氏によると,ソニーでは「クリエイティビティとテクノロジーによって,いかに世界を感動で満たすか」をテーマとして掲げているという。同社は現在,さまざまな領域の事業を手がけているが,祖業はテープレコーダーやラジオ,テレビといった「時代ごとの新しい体験を提供するエレクトロニクスや半導体の製品を作る事業」だった。

勝本氏は,製品はテクノロジーによって作り出されるとしつつも,同社がずっとクリエイティビティにも目を向けて感動を提供してきたと説明した。

クリエイターからユーザーに感動を届ける具体的な事例の1つが,ソニー初のトランジスタラジオ「TR-55」だ。このラジオは1955年に発売され,トランジスタラジオの海外輸出が飛躍的に増加するきっかけとなり,後続モデルは世界的なヒットを収めた。

|

この成功の背景には,ラジオの小型化というテクノロジーの革新だけでなく,当時の音楽の流行とそれに伴う音楽体験の変化も大きな要因として存在していたと勝本氏。

それ以前のアメリカにおけるラジオは,リビングに置いて家族全員で聞くものであり,そこに小型化して持ち歩きたいという需要はなかった。

|

一方,当時の若者の間ではロックンロールが流行し始めていた。ロックンロールは,リビングで家族と一緒に聞くような音楽ではなく,自室やクルマ,屋外で聞くような音楽だったため,持ち運びのできる小型ラジオの需要が生まれて,ヒットにつながったのである。

|

以上をまとめて,勝本氏は「このように世の中に新しい体験を届けて感動につなげるには,それを実現するテクノロジーだけでは十分ではない。そのテクノロジーの与える価値がユーザーに響くものであるか,そのテクノロジーが活用される分野の流れに乗ることができるかということが非常に重要になる」と語った。

クリエイターからユーザーに感動を届ける事例の2つめとして紹介されたのが,CDである。CDはソニーとフィリップスが共同で開発したものだが,両社の間では記録時間に関する主張が異なっていたという。

具体的には,フィリップスはオーディオカセットの対角線と同じ長さで,ドイツのオーディオ規格にも合致する直径11.5cm,記録時間60分のディスクサイズを主張。これは,欧州市場におけるカーオディオ需要を見込んだものだった。

一方ソニーは,オペラの1幕やベートーヴェンの交響曲第9番を丸ごと収録できなければならないと考えた。さらにクラシック音楽の演奏時間を調査したところ,記録時間が75分あれば95%以上の楽曲を収録できることが判明したことから,それを可能にする直径12cmのディスクサイズが必要であると主張した。こちらはユーザー体験を重視している。

両社の議論は白熱したが,結果としてCDのディスクサイズは12cm,収録時間75分弱となった。勝本氏は「両社それぞれの主張は間違っているわけではなく,フィリップスの主張を採用したとしてもCDは普及したと思う」としつつ,「しかし音楽が途中で途切れてしまうということは,『感動を届ける』ということを十分に満たしているのかという重要な問いに反するものであり,ソニーとしては曲げられない部分だった」「クリエイターが作り上げたコンテンツをどのような形でユーザーに届けるかという視点は,世の中を感動で満たすために非常に重要なポイント」と話していた。

続いて,クリエイターに向けてテクノロジーを活用した事例が紹介に。ソニーはクリエイター向けに同社の映像テクノロジーを活用した製品を提供しており,その製品化にあたってはカメラマンや映画監督など現場の声を重視している。そうした製品化のアプローチの中には,クリエイティビティとテクノロジーの関係性が込められていると勝本氏は語った。

講演では,動画「ジェームズ・キャメロン監督,『アバター』続編にソニーのVENICEを採用」が披露された。この動画は,キャメロン監督が自身の映画を撮影するためにソニーのCineAltaカメラシリーズを使い続けており,映画「アバター」の続編の撮影にも最新機種の「VENICE」が採用されたことを紹介するというもの。

勝本氏は「この動画から,ソニーのエンジニアが現場を理解し,映画に携わるクリエイターの要望に応え,VENICEという最高のシネマカメラを作り出したということを分かってもらえたら幸いです」とし,さらに「注目してほしいのは,クリエイターの皆さんがソニーのテクノロジーをとても信頼していること。これこそがソニーにおけるクリエイティビティとテクノロジーの関係性であり,それらはお互いに高め合うものと考えている」と続けた。

また勝本氏は,「クリエイターによるクリエイティビティに溢れたコンテンツが,受け手であるユーザーに適切な形で届くことにより,世の中が感動で満たされていくと信じている」と信念を述べ,「クリエイター」と「ユーザー」,そして「その両者をつなぐこと」の3つをまとめて「感動バリューチェーン」と呼称していることを紹介。

ソニーの業績が振るわずこの先どうなるか分からなかった2010年前後に同社は,常に挑戦を続けてきたけれども,感動バリューチェーンの存在感が薄れてしまい,テクノロジーそのものだけを追い求めていたかもしれないと,勝本氏は反省を込めて振り返っていた。

空間に焦点を当てた最近の事例

現在のソニーは,初心に立ち返り感動バリューチェーンを軸に,さまざまな取り組みを進めているとのこと。続いて,クリエイティビティとテクノロジーでいかに感動を生み出そうとしているかという視点で,具体的な事例が紹介された。

現在,ソニーでは音と映像の先にある“空間”に焦点を当てている。これまでは高音質・高画質によるリアリティ,周囲の雑音を打ち消すノイズキャンセリング,高速で被写体に焦点を合わせるオートフォーカスといったリアルタイム処理の追求に取り組んできたが,昨今ではコロナ禍の影響で遠く離れた人同士のコンテンツ共有やコミュニケーションなど,リモート環境下の体験向上が求められているとのこと。そのため,音や映像だけでなく,空間に関するテクノロジーの重要性も高まっているという。

|

ソニーが取り組んでいる代表的な空間に関するテクノロジーは,「バーチャルプロダクション」や「ボリュメトリックキャプチャ」などクリエイターの創造性を高めるものと,「空間再現ディスプレイ」や「360 Reality Audio」,「音源分離技術」などユーザーに新たな感動体験をもたらすものがある。

講演では,バーチャルプロダクションと空間再現ディスプレイの事例が紹介された。

|

バーチャルプロダクションは,大型LEDディスプレイとインカメラVFXを組み合わせた撮影手法だ。3DCGで作成したバーチャル背景を大型LEDディスプレイに表示し,その手前の現実空間にあるオブジェクトや人物を配置して,カメラで撮影することにより,後処理をすることなくCGと実写を組み合わせた映像制作を実現する。この手法では,カメラの位置と連動してリアルタイムに背景が変化するため,現実空間で撮影しているかのように3DCGを撮影できる。

このテクノロジーは,クルマの魅力を表現する新しい手法として,トヨタのカローラ クロスのテレビCM撮影に活用された。撮影時には実物のクルマの周囲300度,そして天井と床にLEDディスプレイを設置したとのこと。

|

またソニー・ピクチャーズが展開するプロジェクト「DIVOC-12」のショートフィルム作品の1つ「ユメミの半生」にもバーチャルプロダクションが採用されている。講演では,作品の撮影に関わったクリエイター達が,バーチャルプロダクションを使った感想やメリットを述べる動画が披露された。

|

勝本氏は「VENICEの動画と同じく,テクノロジーがクリエイターの創作意欲を高めていることが伝わってくる」「クリエイターが,バーチャルプロダクションを使った映画の撮影を楽しんでいたことも伝わったのではないか」と説明し,「テクノロジーとは,クリエイターにインスピレーションと楽しみをもたらすように,人を幸せにするもの。クリエイターが楽しみながらクリエイティビティを発揮できる現場が,感動を生み出せる源泉。そういった現場をテクノロジーで支えることが,ソニーの役割の1つ」と語った。

|

さらに勝本氏は,アナログ技術が主流だった時代は最先端のテクノロジーを詰め込んだ製品自体が感動を届け体験できる存在であり,価値でもあったが,デジタル化が進んだことにより価値の主体は製品から体験に移行したことを指摘。ソニーにとって体験とは,ユーザーの体験はもちろんのこと,クリエイターが受ける体験も含まれるという。

そして体験が価値の主体となった時代では,1社だけで人々に感動を届けることが難しくなっているとのこと。例えばバーチャルプロダクションは,ソニー1社だけでは実現できず,さまざまな企業の協力を得たそうだ。

またソニーのテクノロジーも,自社のためだけに使うのではなく,多数のクリエイターや他社からさまざまな体験を生み出すための手助けとなることが求められているという認識を持つことが,これからの世界を感動で満たすために重要であると勝本氏は話していた。

バーチャルプロダクションにて,背景を映すデバイスとして採用されているディスプレイ「Crystal LED」にも言及がなされた。このディスプレイは独自の高画質化技術により,高コントラスト,広色域での映像を追求し,没入感と臨場感あふれるリアルな映像表現を実現している。また応答速度が速く,リアルタイムでレンダリングされる映像をほぼ遅延なく表示することが可能だ。それらの理由から,バーチャルプロダクションに採用されたわけである。

|

しかし勝本氏によると,Crystal LEDは20年ほど前に開発が始まったという。当初は家庭用の製品化を目指していたが,リアリティのある映像表現と応答速度の速さが映像制作現場のニーズにマッチしたことから,途中でプロ向けに転向したとのこと。今ではプロの映像制作現場にて欠かせないテクノロジーとなっているそうで,勝本氏は「冒頭で触れた,さまざまな事業でテクノロジーを活用することを考える大切な事例の1つ」と表現していた。

もう1つ,SCIEMENTと一緒に取り組んでいる,医療における3DCGクリエイションの事例も紹介された。この事例ではは,特別な眼鏡やヘッドセットなどを使うことなく,ソニー独自の視線認識技術によって目の位置を常に検出し,左右それぞれの目に最適な映像を生成することで,裸眼で4K解像度の立体視を実現する空間再現ディスプレイが採用されている。

|

勝本氏はこのディスプレイについて,「クリエイターの制作意図を忠実に再現するという考えのもと,単に技術的に秀でているだけでなく,映像の表現者であるクリエイターにとって価値のある製品にするというコンセプトで開発された」と説明。開発プロセスではクリエイターとの対話を重視し,SDKも3D映像コンテンツの制作環境でユーザーの多いUnityとUnreal Engineに対応するものを用意したという。

さらに勝本氏は,「この事例で伝えたいのは,自社のテクノロジーだけにこだわったり,自社の視点だけで開発を進めたりすると,そのテクノロジーの可能性をとても狭めてしまう恐れがあるということ。ソニーが得意とするエンターテイメントの映像領域だけで開発を進めていたら,今回のような共同開発がなく,新たな感動を生み出すチャンスを逃していたかもしれない」と続けた。

バーチャルプロダクションも空間再現ディスプレイも,現段階ではクリエイターとともにどのような感動を創造できるか検討し始めたばかりだという。勝本氏は,「感動バリューチェーンをいかにユーザーに届けるか,どういった感動体験を実現するかは今後ますます検討を続けることになる」とし,ほかのソニーのテクノロジーも,自社のものだけでなくさまざまなクリエイティビティやテクノロジーと掛け合わせることで,「音・映像に続く空間において新しい体験を生み出し,世界を感動で満たしていきたい」と展望を述べた。

|

講演の最後,勝本氏は未来の挑戦も語った。ソニーでは空間のほかにも,地球全体や宇宙,スポーツへのテクノロジーの活用と感動の創造に挑戦しているとのこと。

勝本氏は,「これら未来への取り組みにおいても,クリエイティビティとテクノロジーは互いに高め合うものであり,テクノロジーは人々にインスピレーションをもたらし幸せにするものという考え方,クリエイティビティやテクノロジーを組み合わせて新しい価値を生み出そうとする開発の取り組み方,そして感動バリューチェーンが重要になると捉えている」とし,「地球全体や宇宙,スポーツの取り組みは,自社の領域に留まらない分野で,クリエイティビティとテクノロジーの掛け算で生み出される,新しい感動への挑戦。挑戦にはリスクが伴うが,挑戦しないリスクの方が高い」「繰り返しだが,テクノロジーだけで感動を創造することはできず,クリエイティビティが必要。そして1社でできることは限られている。ぜひ皆さんと一緒に未来への挑戦に取り組み,世界をさまざまな感動で満たしたいと考えています」と語って,講演を締めくくった。

|