ゲーミフィケーションで学会の問題を解決する? 「オーガナイズド・ゲーム」3年の歩みのレポート

|

だがそんななか,「学会でゲームを遊ぶ」という,興味深い試みが行われたという。CEDEC 2017では,その発案者(およびゲーム制作者)が登壇した講演があったので,簡単にレポートしよう。

「この分野は素人なのですが……」

|

この根本的な問いに対し,東京大学大学院 情報理工学研究科の鳴海拓志氏は以下のような特徴を挙げる。

- 特定の研究領域に興味を持った人たちが集まる会合

- 各参加者が現時点での研究成果を発表し,そこからより価値の高い研究として展開していけるように,質問や意見交換をしたりする

- 近い興味を持つ人どおしが知り合い,親交を深める

- 参加人数は規模により数十人から数万人までさまざま

鳴海氏はこれを「『僕はここまでやりました』をシェアし,『一緒にやりましょう』的なチャンスを広げる場」と語る。

|

実際,CEDECのような技術カンファレンスは,「学会」にかなり近いスタイルとなっている。また一般的に言えば各種学会への参加(=聴講)には制限が設けられておらず,参加費を払えば誰でも聴講可能だ。

もちろん発表者にとってみれば,質疑応答タイムになると,その分野の大家が「この分野は素人なのですが」を枕詞にして鋭い質問を投げ込んでくる(かもしれない)といった「怖い場所」でもありえる(ちなみにこの手の質疑応答で一番怖い思いをするのは発表者の指導教官)が,それも含めて,普通ならなかなか接点の得られない偉い先生と一気に仲良くなれるチャンスでもあるのが,学会というわけだ。

さて,このように楽しい場である学会なのだが,課題もあると鳴海氏は指摘する。

以下,指摘された課題を列挙してみよう。

- 学会の運営側としてはより多くの人に来てほしいので,面白くて有意義なプログラムを増やしたい

- 各種発表の内容がインターネット経由で簡単迅速にシェアされる昨今,「オンラインでいいや」という声はどうしても強くなりがちなだけに,実際に現地まで来る意義を高めたい

- 質問やコメントが出てこない(日本ではとくにありがち),あるいは特定の人しか質問しないといった空気が醸成されることがある

- 交流ができる場と言っても,「学生と先生」といった立場の違いがあると,なかなか交流が生まれにくい。特定の学会であれば塚本先生のような有名人はすぐに見つけられるが,話しかけられるかとなると別問題

|

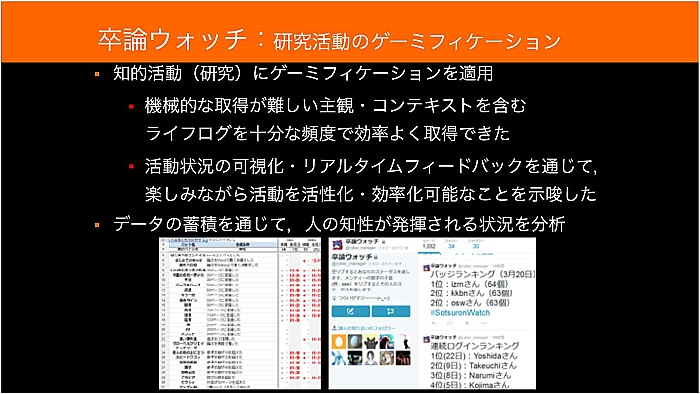

このような問題に対し,鳴海氏はゲーミフィケーションが活用できるのではないか,と考えたという。

というのも,鳴海氏はかつて「卒論ウォッチ」なる企画を行ったことがあった。仕組みとしては簡単なものだったが,進捗が可視化されるなどさまざまなメリットがあり,「先輩が後輩の面倒を見やすかった」など評判も良かったのだ。

|

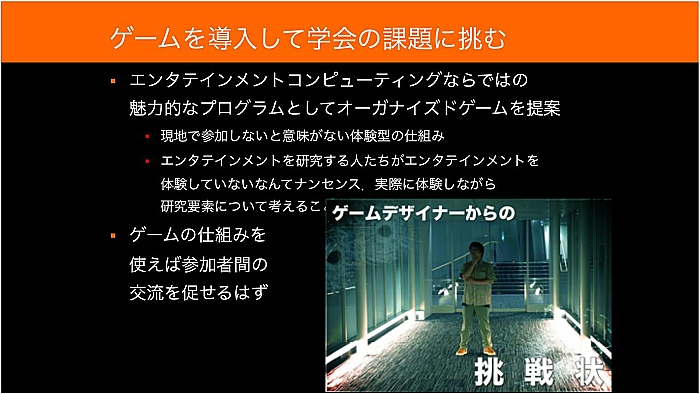

しかるに2014年,鳴海氏に「エンタテイメントコンピューティングシンポジウム」なる学会のプログラム構成が任されることになった。これは情報技術によるエンタテイメントの拡充を図る学術会議で,体験型のデモも多数あるという,とても面白げな学会である。

だがこの学会の参加者に対し,鳴海氏は一つの疑念を抱いていた――エンタテイメントを研究する研究者は,はたして本当にエンタテイメントに「巻き込まれた」ことはあるのだろうか? 人を楽しませることを研究しているのに,「ゲームはしないものですから」という研究者がいるというのは,寂しいことではなかろうか?

|

というわけで2014年のエンタテイメントコンピューティングシンポジウムでは「オーガナイズド・ゲーム」と銘打たれた,学会をあげてのゲームが実施されることになったのである。

無論,現地で行うゲームということになれば,オンラインではなく現地参加する価値も高まる。またコミュニケーションツールとしてのゲームという側面を活用すれば,参加者相互の交流も促せる,はずだ。

問題があるとすれば,そんなゲームを誰が作るのかということだろう。

しかして鳴海氏には,ここでとても有力な協力者がいたのである。

|

リアル脱出ゲームとして運営された2014年

|

| ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン プロダクト・エヴァンジェリスト 簗瀬洋平氏 |

|

CEDECでもユニークなポスター展示や講演がなされてきており,この講演でも「この講演には新しいビジネスのヒントや,リアル世界を舞台としてゲームを実施する際のノウハウは提示されません。また人類を幸福に導くためのゲームデザインに興味があるなら『Reality is Broken』を読みましょう」とのっけから聴衆を笑わせていた(実際,簗瀬氏いわく「オーガナイズド・ゲームはビジネスではないからできること」であるそうだ)。

|

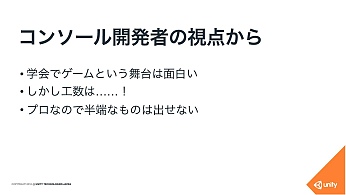

|

うまくいくであろう側面としては,そもそも研究者は負けん気が強いタイプが多いため,「煽ると挑戦に乗ってくる」という点。一方で課題としては,コスト(工数や人数)をそんなにかけるわけにはいかないが,簗瀬氏はプロのゲームデザイナーでもあるため,半端なものを出してしまうわけにはいかない,という点である。

ここで石川淳一氏をアドバイザーとして得た簗瀬氏は,いわゆる「リアル脱出ゲーム」的なものを作ろうと考えた。アナログゲームであれば制作コストを抑えられるという面もあるが,「登壇者名が伏せられているシークレット招待講演」という枠を作る(そして学会参加者の多くは招待講演に参加する)ことで,普通の学会空間からシームレスにゲーム空間へと誘導できると考えたのである。

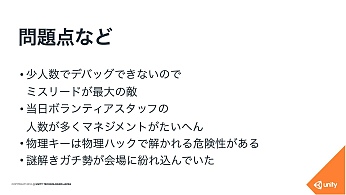

このようにして始まった第1回オーガナイズド・ゲーム(「オーガナイズド・ゲーム2014」)だが,リアル脱出ゲームを作って運営するというのは,簗瀬氏が当初想定したよりもずっと「大変だった」という。

これに加えて,参加者が研究者というのも特殊な状況だ。簗瀬氏が用意した謎は「この数字は緯度と経度ですね」「この数字はISBNコードからISBNの4文字を削ったものですね」などと,瞬く間に解かれていったという――もっともこれは必ずしも悪い話ではない。このゲームはあくまで「解いた」感を味わってもらうのが目的だからだ。

実際,この「素早く解かれてしまう」問題については,簗瀬氏は別の仕掛けをしていたという。というのも学会参加者の中には少数ながら脱出ゲームのガチ勢も存在しているからだ。その一方,「ゲームにはあまり馴染みがなくて」という参加者もいるわけで,ここで発生する温度差や進捗差を埋めていく努力が必要になる。

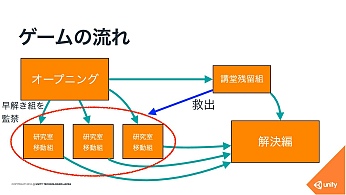

この点については,簗瀬氏は「進捗が早すぎる人が隔離されていき,それを進捗が遅いグループが救出に行く」といったシナリオでカバー。また参加者のモチベーションのバラつきに関しては,導入として「この学会の顔役とも言える偉い先生が殺される」という,ある種の内輪受けを用意することで「場を暖める」仕掛けとした(ちなみにこの内輪受けは非常に効果的であり,これ以降のオーガナイズドゲームでも受け継がれていく)。

|

進捗の差を埋めるためのメカニズム |

場を盛り上げる寸劇 |

とはいえ,リアル脱出ゲームやLARP(ライブRPGを)といったものを運営したことがある方ならお察しの通り,この手のゲームは人的コストの要求が高い。簗瀬氏はこれを端的に「10部屋用意すると,10人のスタッフが必要になる」と指摘した。

また現実空間に存在するオブジェクトは極めて数が多い。このためデザイナーが意図しなかったオブジェクト(もとから存在した何でもない張り紙など)が「これはヒントなのではないか」と邪推され,参加者がミスリードされるといったことも発生したという。

しかるにこういった知見や反省点は,翌年の「オーガナイズド・ゲーム2015」へと引き継がれていく。

|

|

コンピュータ化が進んだ2015年

オーガナイズド・ゲーム2014で「現実空間を使うとむしろゲーム制作・運営は大変になる」と悟った簗瀬氏は,オーガナイズド・ゲーム2015ではコンピュータを利用したゲームにすることを決意(なお立場的にUnityでゲームを作ったほうがいい,という側面もあったという)。

そのうえで,「ゲームがまさに進行している最中であっても,ある程度まで運営側がバランス調整可能とする」という仕様を盛り込むことにした。確かにこれはいわゆる「チート」的なものであり,ゲームのフェアネスから考えるとあまり望ましいものではないが,テストの工数などがそれほどしっかりと取れない以上,イベントを盛り上げるためのフェイルセーフは必須というわけだ。

|

ゲームのキモは,パーティ編成である。このゲームには6クラス(合計36種類)の職業があり,最大6人パーティが結成できる。この6人パーティをどのように編成し,そしてどのようにレベリングしていくかが,魔王を倒せるかどうかを決めるというわけだ。

ちなみに最強のパーティを作るためには「6人全員が違う職業のパーティを編成し,このパーティで最も弱い敵から順番に倒していく」のが正解であるという。

|

|

|

|

オーガナイズド・ゲーム2015においても,簗瀬氏は参加者(この場合は研究者)の一般的な振る舞いや,何を得意とするかという点には留意してゲームをデザインしている――つまり「ノーヒント」である。

研究者という仕事の根幹は,研究対象がどのような構造になっているのか,どのような因果関係があるのか(あるいは因果関係のもとに成り立っているのか)を調べる仕事だと言ってもいい。これはつまり,言葉を換えれば「仕様を調べるのが仕事」というわけだ。

そしてオーガナイズド・ゲーム2015のキモは,「どのようなパーティを編成すれば強い敵にも勝てる仕様なのかを見極める」ということにある。つまりゲームを盛り上げるためには,ヘタにヒントは出さないほうが良い,というわけだ。

実際,オーガナイズド・ゲーム2015ではバトルコーナー(ここに置かれたPCで戦闘結果を判定する)に三脚を立てて戦闘の模様を継続的に録画し,パーティ編成と戦闘結果の相関を観測する参加者も現れたという。なるほど。

|

|

とはいえさすがはノーヒントだけあって,「そこまでやる」プレイヤーがいてもなお,真相にたどり着くのは難しかったようだ(「最強のパターン」を見抜いたのは140人中2チーム12人のみ。最強のパターンに到達したチームはもう1チームあったが,こちらは偶然の結果)。

これについて簗瀬氏は「ゲームという体裁を取っているため,参加者が本気になるまでに時間がかかる」と指摘した。実際,最初から本気で「調査」されていた場合,魔王が弱すぎるという結果が出かねない可能性もあったので,バランスとしては適度だったと言えるかもしれない。

また,オーガナイズド・ゲーム2014でも簗瀬氏が仕組んだトリックとして,「事前に裏切り者を混ぜておく」という遅延戦術も明かされた。要するに,明らかにゲームに慣れすぎている参加者に対しては,前もって「あなたは魔王側の裏切り者です」と設定し,通達しておくのである。これによって,たとえゲームであっても(あるいはゲームだからこそ)初手から全力で解析にかかる参加者の初動を鈍らせ,コンテンツの寿命を伸ばすとともに,ゲーム展開にちょっとしたツイストを与えることに成功している(なお「裏切り者」を普通の冒険者に戻すための装置も用意されている)。

|

オーガナイズド・ゲーム2015は大変に盛り上がり,学会の懇親会で「魔王対策会議」が開かれるなど,参加者の交流にも寄与した(ちなみに交流会での「魔王対策会議」は,事前に仕込んだ「裏切り者」が馬脚を表すきっかけにもなったそうで,「酒の席では人間の本性が明らかになる」と語ったとある歴史上の人物の知見に驚かされる)。

またゲームバランスとしても,簗瀬氏いわく「偶然」だそうだが,ギリギリのところで魔王が倒されるというドラマチックな幕切れに終わるという,理想的な展開となった。

|

簗瀬氏はオーガナイズ・ゲーム2015から得られた知見として

- ヒントはアナログで出すとアドリブでの対応が容易

- デジタルゲームのほうが「みんなが目の前でゲームを遊んでいる」感があり,参加者としても「豪華なものを遊んでいる」感覚がある

といったものがあるという。

しかしながら,まだ問題は残っていた。ここまでの2年間は,簗瀬氏というゲーム制作のプロが,独自の知見を積み重ねた「だけ」だった,とも言えるという点だ。これはこれで良いことだが,「場を盛り上げるゲームを作る」という体験を別の人にもしてもらったほうが良いというのも事実だ。

というわけでオーガナイズド・ゲーム2016では,ゲーム開発初心者に開発と運営が委ねられることになったのである。

|

|

若い力が炸裂した2016年

かくして学生のチームが作ったオーガナイズド・ゲーム2016は,想像以上に高い完成度を持ったものとなった。

ゲームとしては(企画段階では)クリッカー系のゲームで,「研究室の学生に論文を執筆させて,研究費を稼ぐ」という,研究者にとってはわりと切実なテーマである。

ある意味,このテーマのゲームを学会でというコンセプトだけですでに勝利感がある状況だが,さらにここにはオーガナイズド・ゲーム2014で提示された「内輪受けの強さ」がふんだんに盛り込まれていた――ゲームに登場する「学生」キャラクターの一部に,学会に参加している著名な研究者が実名で登場しているのだ。

これはゲーム内で発見されたちょっとした裏技的なものと組み合わさり,「◯◯先生は100年くらい院生として優れた論文を書き続けています」といった状況を発生させたという。

|

もちろん,ゲームとしての作り込みも素晴らしいものがある。学生キャラクターにはそれぞれ特殊なスキルが設定されていたり,WebGLで駆動するのでスマートフォンから簡単にアクセスできたりと,仕様の面でも技術的な面でも卓越した完成度である。また学会期間中に「論文賞」が発表されるなど,「場を盛り上げる」仕掛けもしっかりと用意されていた。

寸劇は健在 |

論文賞の発表 |

ちなみに会場にいたプロフェッショナルの間では「今回のオーガナイズド・ゲームを業務で作るとしたら,予算どれくらいになりますかね?」という問いに対し「だいたい2000万円」という回答が返されていたという。

結果から言うと大成功だったオーガナイズド・ゲーム2016だが,簗瀬氏はこの成功の原因を「すごい学生に作らせるとすごいものができる(=メンバーが良かったため)」と断言する。しかもこの作品を作ったチームはゲームを作るのはこれが初めてということで,何というか感嘆するほかないというのが素直な感想だろうか。

事実,本作品の制作にあたって簗瀬氏の関与は最小限であり,最も重要な仕事はチームから上がってきた企画書に対して「これでいけます,これで面白いです」と太鼓判を押す仕事であったという。

これは見かけより重要な仕事だ。というのもゲーム制作初心者はどうしても,「これで本当に面白いんだろうか?」「このままで大丈夫なんだろうか?」という不安から仕様を肥大化させ,結局完成させられないということを起こしがちだからだ。

なので企画書の段階でプロである簗瀬氏が「これでいけます」と保証することによって,ゲームをより安心して「作り切る」ことができた,という側面は大いにある。

|

|

なお本作品の弱点としては「ゲーム内にキャラクターとして登場しなかった先生がヘコむ」「あまりにゲームが面白すぎて,学会の発表中もみなゲームをしていた」といった点が挙げられた。

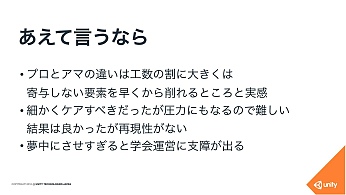

また簗瀬氏は「企画書に太鼓判を押すことが自分の最も重要な仕事」としつつも,「それでも細かなケアはすべきであった」と反省する側面もあったという。ただこの「細かなケア」にしても,プロがアマチュア(しかも学生)に「指摘」するというのは,ほぼほぼ「こうせよ」という圧力になりかねないわけで,非常に難しい。

このため今回は(学生チームが極めて優秀だったため)とてつもなく良い結果に終わったが,プロジェクトの途中で何か問題が起こった場合どうすべきか,あるいはそもそも問題を最小限に留めるためにはどうしたら良いかといった部分は未知の領域となっている。つまり「翌年に違うチームが同じような成功を収められるか」という点において,再現性が担保されていないというわけだ。

極めて高い完成度のゲームを作り上げた若きチーム |

(遅れて)送られてきた企画書 |

もっと肩の力が抜けた「ゲーミフィケーション」の持つ可能性

|

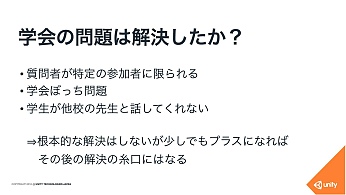

実際,例えば目標として挙げられていた「学会への参加者を増やしたい」という点に限って考えてみても,学会への参加者数を左右する条件は無数に存在しており(開催期間や場所など),ゲームによって(あるいはゲームの良し悪しによって)参加者数にどの程度の影響があったかを判断するのは不可能だ。

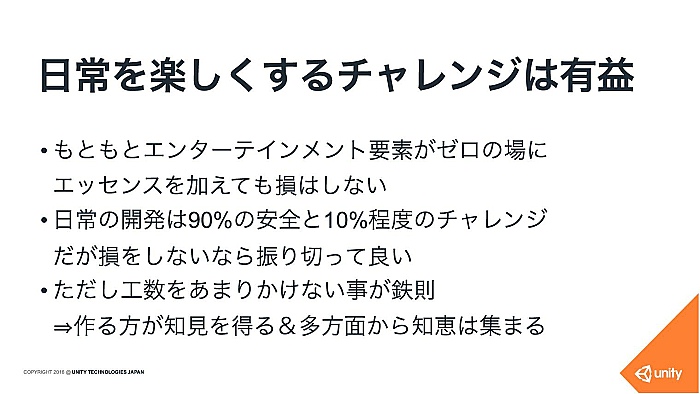

しかしながら簗瀬氏は,「学会という場においてゲームは『しょせん遊び』なので,失敗したからといって大問題にはならない」と指摘。学会に限らず,もともとエンターテイメント要素がゼロの場に,遊びのエッセンスを加えても,マイナスの機能をすることはないと語った。むしろ「遊び」であれば参加者はポジティブに参加してくれるというメリットすらあるというわけだ。

また仕事としてのゲーム開発ということになると,どうしても「冒険」がしにくい(簗瀬氏は「90%の安全と,10%のチャレンジが日常的な開発業務」と語る)。だが失敗してもそれが問題視されない環境であれば,振り切ったチャレンジをすることも可能となる――もちろん,参加者を不快にするといった「チャレンジ」は論外だが。

|

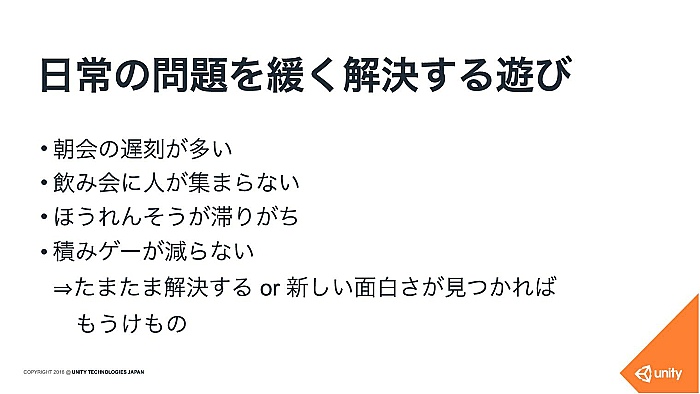

この「やってもマイナスにはならず,ちょっとであれプラスになる」というのは,ゲーミフィケーションを考えるうえでは重要な要素なのかもしれない。「問題を解決しよう」と大上段に構えるといろいろ重たくなる案件でも,遊びを通じてちょっとでも問題解決の糸口が見えてくるなら,チャレンジする価値はあるというわけだ。

もちろん,だからといってその「ちょっとしたチャレンジ」に数億円を投入するとなるといろいろと大変なことになりかねないので,簗瀬氏が指摘する通り「コストを入れすぎないのは大事」だ。

だが日常の問題に対し,それを「緩く解決する遊び」を持ち込むことでたまたま問題が解決したとか,抜本的な解決はせずともそこで新しい面白さが見つかったとかいうことがあれば,儲けもの――そういった軽いスタンスでゲーミフィケーションと向き合ってみるという方向性は,もしかしたらゲーミフィケーションにおいて問題と指摘されるポイントを解決する端緒になるかもしれない。そんなことを思わせてくれる講演であった。

|

|

|