変化していく遊び,しかしその面白さは本能に根ざしている。遠藤雅伸氏の「ゲームデザインセミナー 〜ゲームの面白さ〜」聴講レポート

|

「遊び」は時代と共に移り変わる

まず遠藤氏は「人が生きるためには何が必要か?」というテーマを提示した。そこで挙げられたのが刑務所だ。人が生きるうえで最低限の自由しか許されない刑務所において,許されている自由とはなにか? そこには「手紙の発信」のほかに「集会(模範的な受刑者が参加できる映画上映会)」「慰問(芸能人が来訪,歌や芸などが披露される)」「運動会」といった娯楽が含まれているという。こうしたことから「人は遊びを求める」生物であると結論づけた。

|

|

|

ホイジンガは,遊びとは「自由な行為」「必要や欲望といった直接的満足の外にあるもの」「日常生活と区別されたもの」「固有の秩序が支配するもの」「美しくなろうとする傾向がある」と定義している。

つまり,命令されるのではなく自ら進んでするものであり,生産性があるものではなく(報酬があると遊びは作業となる),日常を離れて行うもので,遊びの中から生まれるルールが存在し,そこで使われるルールや道具は洗練されていくものであるというわけだ。

|

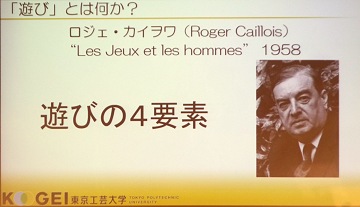

アゴン=相手との優劣を付けること(徒競走やチェスなど)。アレア=技術が介在しない状態で勝敗が決まること(くじやジャンケンなど)。ミミクリ=周囲のものを真似すること(ごっこ遊びや演劇など)。イリンクス=身体感覚の混乱を楽しむこと(ブランコやエクストリームスポーツなど)……といった要素が遊びに含まれるとしている。

こうした研究はいずれも1930〜1950年代のものであり,2017年の現在では事情が異なっている。遠藤氏は,カイヨワが1958年の著書「遊びと人間」で唱えたゲーム(ここでいうゲームはビデオゲームの略称ではなく,試合という意味でのゲーム)の定義に対し,現在のゲームデザイナーとしての観点から指摘を行った。

1:自由な活動

プレイヤーが強制されることがないのがゲームだが,現在では「縛りプレイ」など行動を制限されることがゲームになっている場合もある。

2:隔離された活動

ゲームはあらかじめ決められた空間と時間のもとで行われるが,「Pokemon GO」など代替現実ゲームでは,現実とゲームが混じり合っている。

3:未確定の活動

偶然性が関与し,先に結果が分からないのがゲームだが,現在では「攻略サイトを見ながらビデオゲームを進める」ように,結果が分かっているものの途中経過を楽しむ遊び方も出現している。

4:非生産的活動

これまでは何も生み出さないのがゲームだった。しかし,現在はゲーミフィケーションのように,ゲームのメカニズムで問題を解決したり,モチベーションを生み出す試みも行われている。ポイントカードなどはその好例だ。

5:規則(ルール)のある活動

現在はルール以外のところで楽しむ遊びも存在している。例えば「Google Earth」を初めて使う人はまず間違いなく自宅を探すが,これはGoogleが決めたルールでないにも関わらず,結果的に楽しい遊びとなっている。

6:虚構の活動

現実を持ち込まず,明確に非現実であると理解して楽しめるのがゲームの利点だ。しかし,現在では,望みのキャラが出るまで現実の金銭でガチャを回すような楽しみ方もされている。

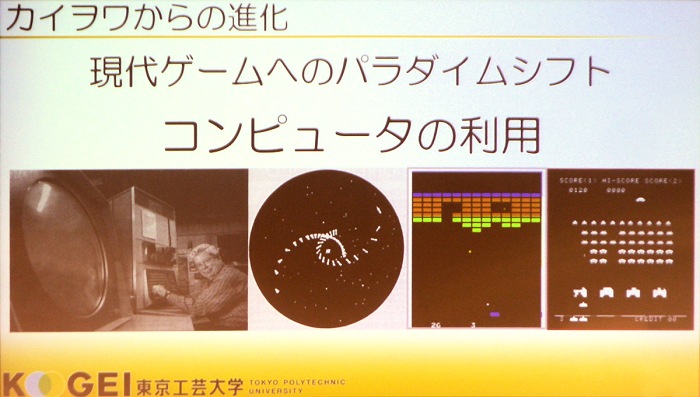

デジタルゲームというパラダイムシフト。かつての定義に当てはまらない遊びの誕生

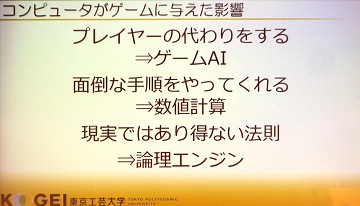

カイヨワが「遊びと人間」を発表してから20年が経ち,ゲームにはパラダイムシフトが訪れた。コンピュータを用いたデジタルゲーム(もちろんビデオゲームもこれに含まれる)の登場である。遠藤氏はこれを「知的な遊びを拡張する変化」であると評価する。コンピュータを使うことにより,デジタルゲームでは一人遊びが可能になった。そして,従来のゲームのように対等な競技者同士が対決するのではなく,AIに挑む遊びとしての側面が強くなったというのだ。

|

|

また,面倒な計算をコンピュータが肩代わりしてくれたおかげで,大軍を率いるウォーシミュレーションなども簡単に操作できるようになった。そして,「スーパーマリオブラザーズ」でマリオが3メートルも跳躍するような,リアルさよりも面白さを優先したゲーム内物理法則が支配する世界も作れるようになっている。

|

つまり,コンピュータの登場により,かつてホイジンガやカイヨワが作り出した定義に当てはまらないゲーム(遊び)が生まれているというわけだ。

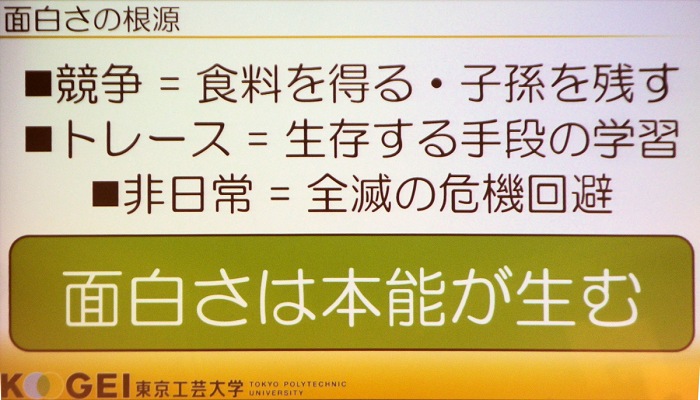

人が面白いと感じるのは,本能に根ざした「競争」「トレース」「非日常」

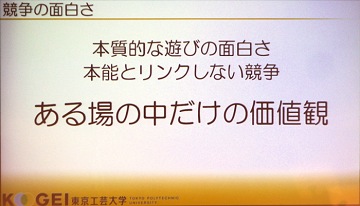

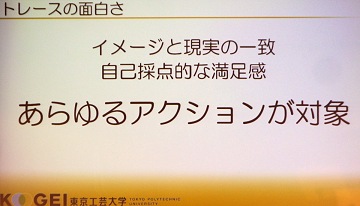

遠藤氏は「デジタルゲームの登場後,ゲームの本質が"インタラクティブ(双方向性)で面白いもの"となった」と定義し,そのうえで「人は何を面白いと感じるのか」というポイントを「競争」「トレース」「非日常」の三つに絞り込み,これはすべて人間の本能に根ざすものではないかと考察した。

1:競争

|

2:トレース

|

3:非日常

|

最期に遠藤氏は,これらの考察を踏まえ「面白さは本能が生んでいるものではないか」と結論づけ,講演を締めくくった。

|

講演のあとは,質疑応答が行われたので,興味深いやり取りを抜粋して本稿の締めとしよう。

Q:ソーシャルゲームの中で,面白さが詰まっていると思えたものはあるか?

A:スマートフォンでゲームを遊ぶ人も目が肥えてきているので,現在流行しているものは大抵面白い。面白さをたくさん詰め込むより,「このワンポイントが面白い」というもののほうが評価されやすいのではないか。料理に例えると「いろいろな調味料を加えて煮込んだもの」よりは「刺身のようにシンプルなもの」。とくに日本人は,いろいろな要素を削り込んだうえで一つの面白さを際立たせたものに対して強く反応する。いろいろと詰め込むことは,それだけプレイヤーを絞り込んでいくことではないだろうか。これを踏まえ,ゲームを作る際にハッキリしたコンセプトを持ち,どういった人を面白がらせるかを考えればいいのではないか。

面白いゲームを作るのは簡単だが,会社が要求するのは売れるゲームだ。売るためにいろんな要素を入れていくが,これが面白さを阻害することも,加速することも起こりえる。こうした問題を知恵で突破するのが,日本人ゲームデザイナーがやるべきことではないか。

Q:講演の中で,コンピュータが生まれたことによるパラダイムシフトが取り上げられていたが,現在のパラダイムシフトの予兆として注目しているのは?

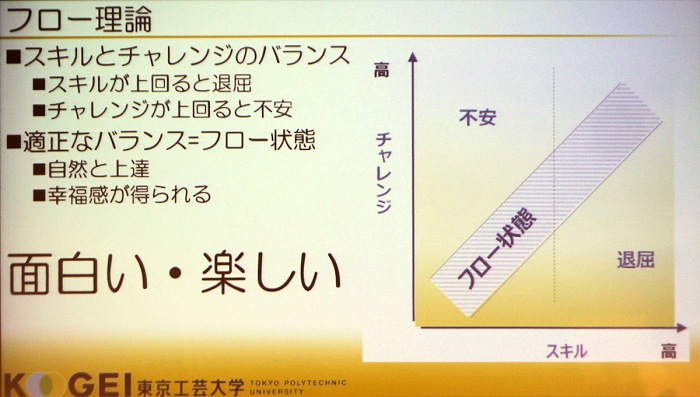

A:今はDDA(動的難度調整)研究の一環として「テトリス」を使った実験をしている。「わざと消しにくいブロックをたくさん出し,ゲームオーバーになるギリギリまで追い込んだあと,簡単に消せるブロックを出す」という内容だ。「フロー理論」ではスキル(ここではゲームを遊ぶ技術)とチャレンジ(挑戦・課題)のバランスが取れたところに,幸福感を覚える「フロー状態」が発生すると定義されている。簡単に消せるブロックが出ている状態はこのバランスが崩れているはずなのだが,大きな満足感を生み出しているのが面白い。

|

また,VRコンテンツを作るうえで重要となるSOA(自己主体感)についての発表もしたい。「現実に存在しないものを,脳が現実だと誤認している状態を作り出す」のがVRであり,迫力のある映像=VRというわけではない。脳が誤認すると,これまでの経験から勝手に情報を作り出して補完する。「サマーレッスン」で,女子高生が近づいてきたときに「いい臭いがした」「息づかいを感じられた」というのがいい例で,臭いや息づかいを再現する仕組みはないが,女子高生が実在すると誤認した脳が,ありもしない情報を作り出している。こうなると男性プレイヤーは女子高生を凝視できないし,スカートの中をのぞき込むなんて以ての外となる。プレゼンス(存在感)が高まったことで現実の女性に対するときのルールが適用されているというわけだ。

VRコンテンツを作るうえでは,言葉や表示でプレイヤーに指示するのではなく,プレゼンスを高めて自然に行動を取れるようにすれば,SOAも高まるのではないか。例えば,特定の方向を向かせるにしても「矢印を出す」よりは「向いてほしい方向から注意を引く物音を出す」ようにすれば,プレイヤーもより自然に行動できるだろう。

ゲームの本質を考えるうえで引用されることが多いのがカイヨワの「遊びと人間」だが,この本が発表されてから59年間の変化に関し,ゲームデザイナーの立場から考察するという観点が非常に面白く感じられた。遠藤氏の今後の活動にも注目したい。