GCC'17レポート:リア充が来い! VR ZONEから得られた「取り乱させる技術」とは

2017年2月18日,関西最大級のゲーム開発者向けカンファレンス「GAME CREATORS CONFERENCE'17」が開催され,その中でVR施設VR ZONEについて語る「VR ZONEのマーケティング戦略」の講演が行われた。

VR ZONEがどのような思想の下で誕生し,また個々のVRコンテンツはどのようなアプローチで開発されたを解説する,VR開発に関わる技術者ならば必聴の内容であった。一部を抜粋してレポートする。

登壇者はバンダイナムコエンターテインメントAM事業部,エグゼクティブプロデューサーの小山 順一朗氏だ。

「VR ZONE」の開発チームであるProject i Canでは,”研究施設”の設定に則り「コヤ所長」という役回りで活躍している。今回も白衣姿での登壇だった。

小山氏はメカエンジニアとして体感ゲームの開発に携わったのち,アーケードタイトルのプロデューサーとしてさまざまなタイトルを手掛けてきた。「マリオカート」のアーケード版を実現させたのも小山氏だそうだ。

さて,「VR ZONE」は,VRコンテンツの開発関係者ならばほとんどの人が体験したことであろう,お台場に設置されていたVR施設だ。昨年10月で好評のうちに終了したが,限定復活やイベントのコラボレーションなどが続き,いろいろな形で続行しているプロジェクトである。

小山氏はまず,本講演で取り扱う「マーケティング」の定義について説明を行った。一般にマーケティングというと市場調査であるとか,プロモーションプランニングといった言葉が出てくる。業態や扱う人によってこの定義はさまざまだが,小山氏はひとまず「需要の創造と需要の拡大」として考えていると話した。マーケティングとはプレイヤーが”ほしい!”と思う気持ちを喚起し,それを多くの人に広めていく活動だ。

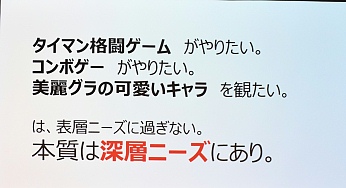

消費者のニーズというあいまいな概念から,実際の商品開発に落とし込むまでには分析が必要だ。小山氏によると,プレイヤーのニーズには「表層ニーズ」と「深層ニーズ」に分けられるという。例えば格闘ゲームの「鉄拳」シリーズでは,多くのプレイヤーから要望が寄せられる。しかし,そこから聞こえるゲームシステムへの要望はあくまで表層のニーズだ。そのゲームの持つ面白さの本質,深層のニーズをどうやって言葉にするかは,しっかり分析して考えなくてはならない。

ニーズ分析においては細かい差異にも気を配る。例えば「爽快に敵をぶちのめしたい」と「敵をぶちのめして爽快になりたい」とは,似ているようで意味が違う。爽快になるための手段はぶちのめしでなくてもいいかもしれないからだ。そうやって慎重に「鉄拳」の根っこを探っていくと,シンプルに「ライバルをぶちのめして俺強ぇえ!」したい,というニーズに行き着く。「ライバルをぶちのめす壮快感」「俺強ぇえ!を満喫できる」ことをゲームの中心的価値として据え,これに共感するプレイヤーだけがそのタイトルの対象者と定義する。定義した中心的価値に入らないプレイヤーは付いてこなくてもいい,というように消費者層をこちらで決め込んでしまうことがマーケティングの第一歩なのだそうだ

逆に,中心的価値を決め込んだならばその要素をしっかり達成する。解決すべき課題を定義し,解決手段を試行錯誤し,実現させることがゲーム開発者の役割だ。

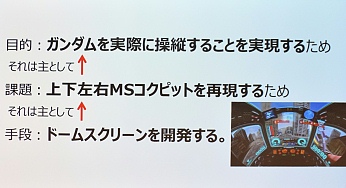

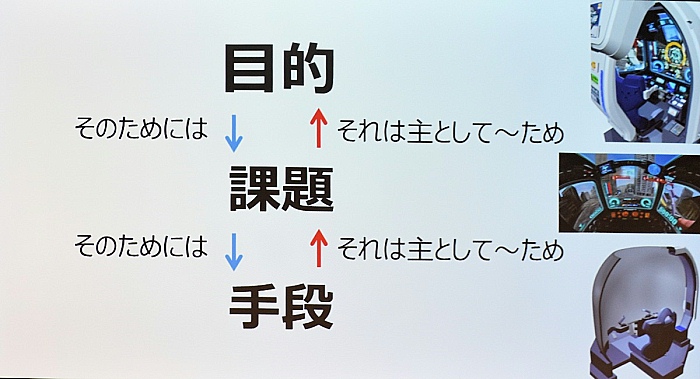

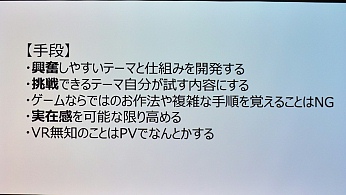

小山氏は,この「目的→課題→手段」の構造化を常に行う癖をつけているそうだ。「目的→課題→手段」の関係がブレなく動いていくことで,開発が試行錯誤に集中できるのだという。

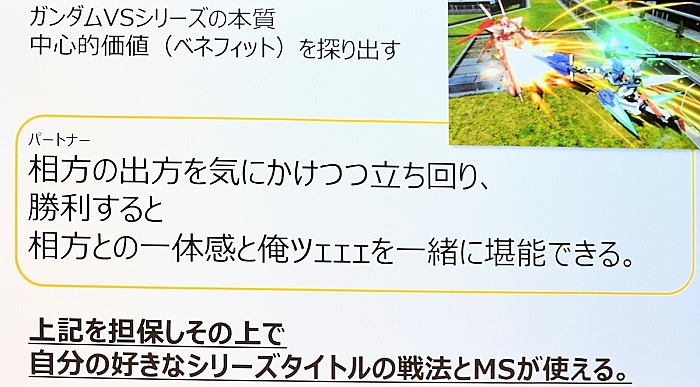

別の例として,「ガンダムVS」シリーズの変遷が紹介された。シリーズ誕生から新作が出るたびにプレイヤーが分散してしまい,結果どんどん減少していった。

この状況を見た小山氏は,「ガンダムVS」シリーズの本質を再度探る中で,「俺強ええ!」の快感とともに「協力相手との一体感」がこのシリーズの中心的価値だと見出したのである。

これを踏まえたうえで,新たに手掛けた続編「エクストリームバーサス」では,過去のシリーズのすべての戦法とすべてのガンダムを含み,「ファンを一つに集め続けること」に集中した。タイトルもネットワーク経由でアップデートし続けることにより,継続的に分散を防いだ。過去のすべてを取り入れるというのは大変な作業ではあったが,目的をそこだけに集中させたことが功を奏しているという。

小山氏によれば,タイトル開発には 「試行錯誤の領域をいかに絞るか」 ,ということが重要なのだという。開発者の考え方は全員バラバラなので,中心的価値を共有して目標に向かわせることが肝心だ。

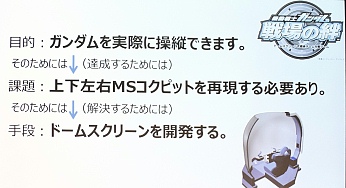

別の例としては「戦場の絆」における分析が紹介された。

このようにしてAMチームを率いてきた小山氏であったが,そのノウハウは「VR ZONE」でもまったく同一だったそうだ。「VR ZONE」のコンテンツは全部で8タイトルあったが,すべてのコンテンツの開発期間はわずか半年,営業日換算すると約1000時間という短期間で制作されている。

しかも,当時は開発現場にHTC ViveもOculus Rift CV1もなく,一つ前の世代であるOculus DK2しか手に入らない厳しい状況であった。

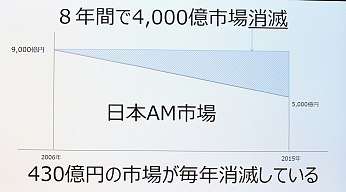

そうした切羽詰まった状況でも「VR ZONE」のプロジェクトがスタートした背景としては,アーケード,すなわちアミューズメントの事業の減少傾向があった。当時,アミューズメントは8年間で半分近く市場が消滅してしまい,毎年430億円が消滅している状態になってしまっていた。

いったい何が減っていたのか。小山氏はこれに対し,2000年に大店舗法が改正され,日本中に大型ショッピングモールが建設されたことに一つの原因があると考えているそうだ。

ショッピングモールには必ずゲームコーナーが入っており,当時のアミューズメント業過はショッピングモール向け商品の開発特需が起こった。当然,そこで使われるのはファミリー向けであるため,拡充されたのはクレーン,メダル落とし,プリクラ,キッズカードなどのジャンルだった。

一方で,ロードサイドのいわゆる「ゲーセン」には,音ゲーやネット対戦ゲーム,大型のトレカ対戦ゲームなどが供給されるようになっていった。

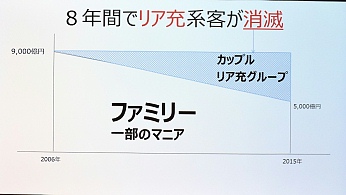

小山氏の分析によると,この2方面で各社が開発競争に明け暮れた結果,ゲームコーナーというのは「ファミリー」と「一部のマニア」のための場所になってしまったのだそうだ。

一時期のゲームセンターは,カップルやリア充がしっかり訪れていた。雑誌で「ゲームセンターでデート!」などという特集が組まれることもあったぐらいだ。しかし,そんな時代はとうに終わってしまっていた。すなわち,先ほどのグラフで減少した分は「カップル・リア充」であったと考えることができるのだ。

一度離れてしまったプレイヤーから「自分たちの行くところでない」と市場認識がされてしまうと,もう一つの商品の魅力ではどうにもならないのである。

小山氏は,ゲームセンターに来なくなったリア充軍団を呼び戻し,お金を使ってもらう遊び場を作る,という大目的を打ち立てたという。

この目的は課題だらけだった。人に出かさせるというのは,大変なエネルギーを使わせるからだ。しかし,カップルやリア充の行動をよく分析すると,テーマパークやリアル脱出ゲーム,音楽フェスには出かけていく。つまり「すごい体験」には時間もお金も使ってくれるのではないか,と小山氏は考えたのだそうだ。

この分析と「リア充を来させる」という目的から導き出された課題は,「リア充が唸るようなすごい体験を提供する」ことだと見えてきた。そのうえで,東京都内で超体験ができるエンタメ施設を短期間に作る,という経済的な縛りもあったことから,最終的に「VR技術を駆使したエンタメ施設」という手段を導き出したのだという。

ここまで計画を練りこんだ小山氏は,さっそく250人のアーケード開発チームの前でVR施設事業のプレゼンテーションを敢行した。しかし,当時(2年ほど前)はまだまだVR黎明期であったため,小山氏が「VRはすごいことになるから!」と資料を披露しても,ピンとくる人は少なかったのだそうだ。だが,田宮幸春氏(Project i Canでは”タミヤ室長”)が大いに興味を示したことで,やっとVR ZONEの具体的な開発計画が始動し始めた。

ここまで小山氏が考えてきたマーケティング目的は,「この事業は何のためにやるのか?」という,いわば理念レイヤーのマーケティング目的であった。ここから実際のコンテンツに落とし込むためには,開発レイヤーにあてはまる具体的な要素を探らなくてはならない。

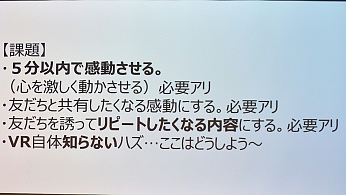

この点については田宮氏と話し合い,「リア充がやりたいけどできない」ことと定めた。VR技術を使うことで初めて可能になる体験を複数同時に開発し,遊園地のようにたくさんのコンテンツを体験できる場所にする。そして,5分以内で感動させることを課題とした。

また,挑戦系のコンテンツであることも目的に添えた。リピーターになってもらうためには必要だ。遊園地のアトラクションのように,ルートや演出が一定のコンテンツだと,体験は均一になるものの,1回しか遊んでもらえないからだ。

挑戦系にしたうえで,意図的に「ビデオゲーム」という言葉も使わなかった。リア充は「ゲーム」というワードに対して,すぐに楽しめない,私にはできない,覚えるのが面倒……といったネガティブなイメージを持ってしまっているのではないかと予想したためだ。

小山氏は本施設のために「VRアクティビティ」という新しいジャンル名をつけた。5分間で体験でき,かつもう一回やりたくなるもの。友達にもやらせたくなるもの。そういったイメージを込めた。その目標を定めたうえで,急ピッチで8つのアクティビティが開発された。その中には予想通りうまくいったものもあれば,そうでないものもあった。

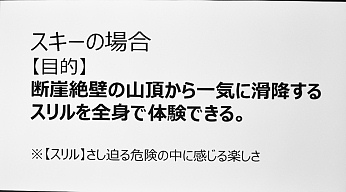

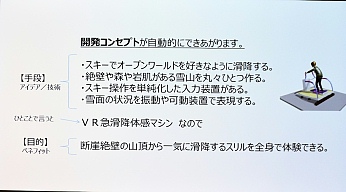

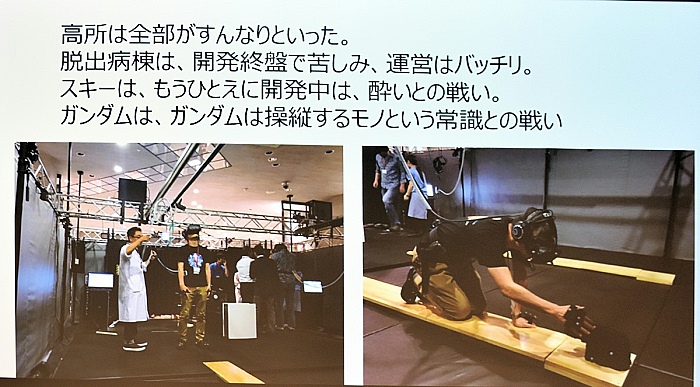

「高所恐怖SHOW」の開発は,クレッセントのモーションキャプチャカメラ「VICON」を採用し,当初の意図通りに開発が進んだ。しかし「ガンダムVRダイバ強襲」は,「ガンダムは操縦するもの」という意識とのずれで,当初は不評であった。ガンダムの手のひらに乗る演出が出たときは,「乗ると言っても乗る違いじゃないか!」とさんざん言われたそうだ。「スキーロデオ」の場合は,やはり「目的→課題→手段」の3段に分解し,試行錯誤をしなくてはいけない領域を絞り込んだうえで開発が行われた。

苦労したポイントとして,「トレインマイスター」では,JR東日本から「運転手は取り乱しません」と言われ,ポスターから「さあ,取り乱せ」のキャッチコピーを外した……というエピソードも披露された。

小山氏は,こうしたさまざまなコンテンツの開発の中で発見したこととして,「取り乱し技術」は「実在感を上げる技術である」という説を「脱出病棟」を例に挙げて紹介した。

「脱出病棟」は,廃病院の中を懐中電灯で照らしながら電動車いすで進むホラーコンテンツだ。ホラーというテーマならプレイヤーは絶対取り乱すから鉄板だ! と,開発がスタートした。なお,本コンテンツはUnreal Engine 4を使用している。そこで同社の「タイムクライシス5」を担当したスタッフが集められ,まずは簡単な素材を使って2〜3か月でプロトタイプを開発した。

プロトタイプができたら,さっそく「人体実験」を行った。同社のVRを体験したことがない営業マンを集め,テストプレイをさせてみたのだそうだ。すると,HMDをかぶった彼らは恐怖におびえ,「ぎゃあー!」という声が部屋に響きわたった。開発チームは期待通りだと大満足だったそうだ。この反応に気をよくした小山氏は,さらに背景を作り込み,イベントをしっかり入れ……とクオリティを高めていった。

そして3か月が過ぎ,同じ体験者を招集。「あれからすごく怖くなったので,またやってください!」とプレイさせたところ,こんどは全然取り乱さなくなくなってしまった。

「面白かった!」という感想をもらいイベントを作ったチームは安心したものの,小山氏は内心「まずいのでは?」と落ち込んだのだそうだ。

なぜこうなってしまったか。それはひとえに,インタラクティブなイベントを入れすぎてしまったことだと小山氏は振り返る。イベントのせいでVRにおいて重要とされている実在感「プレゼンス」が剥がれてしまっていたのだそうだ。

そこで,大胆にもイベントを7割削除し,「殺人鬼」の出番もわずか2回に抑える措置をとった。メインキャラクターは出てきそうで出てこない雰囲気がホラーにとっては重要で,開始30秒や1分で出てくるとプレイヤーが慣れてしまい全然怖くなくなってしまう。ついでにライフ性もなくしてしまい,1回で死亡する設定にすることで緊張感を上乗せした。

また,最初のバージョンで反応がよかったのは,通路しかない状態であり,視野角が狭いDK2がホラーにマッチしていたからだ……ということも分かった。作り込まれた背景も涙をのんで真っ暗にし,ほとんど見えない状態にした。暗い病院の中を進むだけでよかったのだ。

こうして「脱出病棟」は軌道修正ができたものの,チームで目的を共有していたはずなのにイベントをたくさん入れて脱線してしまっていた。この原因はひとえに「ゲーム屋のクセ」であると小山氏は指摘する。ゲームの企画担当は,プレイヤーが考えて行動するルールを作ることに長けている。少しでもリピーターになってほしいという気持ちも働き,やり込みたくなったり,悔しいという気持ちを起こさせたりする仕組みを考えるのが得意だ。

しかし,VRで優先すべきは「実在感」であり,考えるより先に感じてしまう演出である。頭を働かせる要素は,この実在感を阻害してしまう。

二度めのテストで「面白かった」という意見になってしまったのは,すなわちイベントをこ なしていく中で,心の比較対象がビデオゲームになってしまったからだ。これでは,最初に決めた目的が達成できてない。

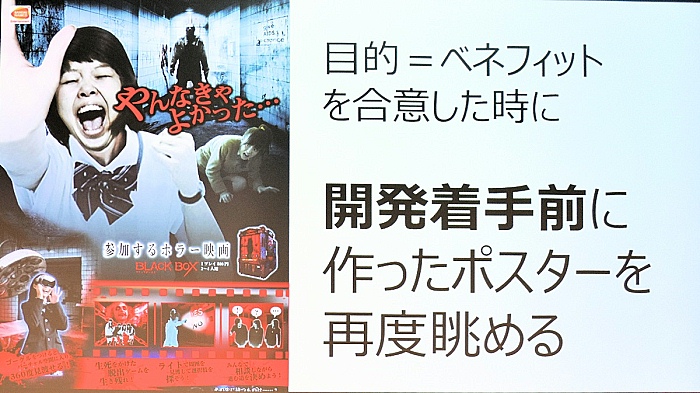

「脱出病棟」は開発着手前にポスターを作っており,そのキャッチコピーは「やんなきゃよかった」であった。

そこで,「脱出病棟」に限ってはリピートしてもらおうという考え方も捨て,もう二度とやりたくないと思われるものにするアイデアだけに全力を傾けることにした。そもそもVRは,実体験との置き換えだ。つまり,VRホラーはゲームとの比較ではなく,現実のお化け屋敷との比較になるべきだったのである。

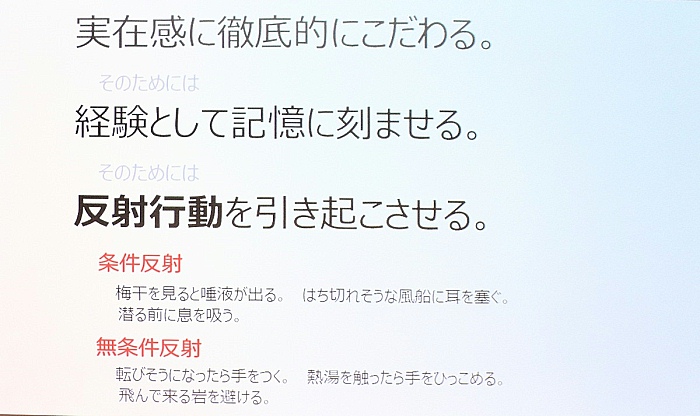

コンテンツ開発の試行錯誤の中で,実在感を高める手法として,人間が記憶をもとに後天的な経験によって引き起こす生理行動「条件反射」と,熱いものに触れたら手を引くなど,先天的に備わっている「無条件反射」を活用することにした。

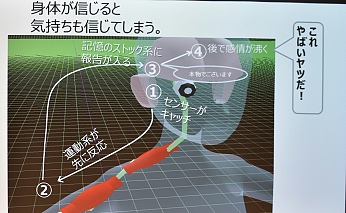

無条件反射では先に筋肉の運動が起こり,そのあとに脳に記憶としてストックされ,追って感情が湧く。身体の動きは「本物」であるため,目の前の出来事を身体のほうから信じてしまい,実在感が非常に上がるのだそうだ。

実際に「脱出病棟」では序盤の演出にこの反射の応用したステップが構築された。まずは,真っ暗なステージを進ませる。プレイヤーは無条件反射として身構えさせ,筋肉の収縮を起こさせる。次に,目の前に血が垂れてくる演出を入れると,プレイヤーは経験則からくる嫌悪感から,体をひねらせる。そうして体を動かさせたあとで,突然上から死体を落とすことで無条件反射を起こさせる。プレイヤーの筋肉は伸長し,瞬間的に飛び上がるのだそうだ。

この一連の演出により,まずはプレイヤーの身体に「本物だ」という感覚を刻み込んでしまう。そうすると,もう入り込んだ状態になるため,残りの進行は意図通りに怖がるよういなってくれたそうだ。その出来栄えは,世界一VRコンテンツを見ているであろうOculusのファウンダー,パルマー・ラッキー氏ですら震え上がらせるほどのクオリティだったという。

一連の経験から生まれたこの考え方から,ゲームの面白さをVRでどう楽しませるかではなく,どうやったらプレイヤーに「この状況は本物だ!」と信じこませることができるかが,優先課題であるということが見えてきた。

「ガンダムVRダイバ強襲」がお台場にある実物大ガンダムの映像から始まるのも,本物が実在するからこそのチョイスである。そしてやはり,プレイヤーの反射行動を引き起こすために「破片が落ちてくる」「踏まれる」という演出を入れている。また,「装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎」では,初めはコクピットの中で弾が跳ねたり火花が散ったりしていたが,「普通の人はコクピット内で弾が跳ね返った経験がない」ということに気が付き,コクピット内を燃やす演出に切り替えたそうだ。

小山氏は次にVRの運営に関することとして,プレイヤーを不安な心理状態にする運営のテクニックを披露した。実はVR ZONEの研究員(スタッフ)は,プレイヤーにこれからの体験を言葉で示唆することで事前に不安を煽るようにしていたのだそうだ。

「ガンダムVRダイバ強襲」の場合は,運営スタッフが「お台場のガンダムの前から始まります」「上から破片が降ってくるので当たらないでください」「アスファルトが飛んできますよ」「踏まれないでくださいね」など言葉をかけるそうだ。

こうした声掛けは一見ネタばれになると考えがちだが,それはそれでよいのだそうだ。最初に何が起こるかを伝えてしまい,不安を期待させておくと,この反射行動のメカニズムがうまく働くのだという。

先ほど「脱出病棟」であれば,殺人鬼に襲われるかもしれない。「ロデオスキー」ならば,気に激突するかもしれない...すなわち,「死んでしまうかもしれない」という本能に訴えかけることが大切だ。身の危険が迫ると,人間は勝手に体が動くのだ。

これとは逆に,体験が始まったあとでチュートリアルを入れてルールを理解させようとすると,思考が働いてしまい,反射行動が引き出しにくくなってしまうそうだ。ここは「ゲームの面白さを味合わせたい」というゲーム屋の気持ちをこらえて,まずは反射行動を引き出すしかけで体が勝手に動くギミックを入れ,プレイヤーに不安を受け入れさせる。その最初の一歩がなによりも大切なのだそうだ。

小山氏によれば,さらに実在感を高める手法として「成功と失敗の概念」が使えるとのこと。これらは逆にゲーム制作経験が生きるところだ。

例えば「空を飛ぶ」というテーマがあった場合,ただ飛べるだけではプレイヤーはすぐにもの足りなくなってしまう。そこから改良と称してスピードを上げたり敵を出したり,はたまた銃を撃てるようにしよう! など,インタラクティブ性を入れようとしてしまいがちだが,これは試行錯誤の罠である。そうではなく,ニーズの裏に何が隠れているかを考えなくてはいけない。「空を飛びたい」というニーズにおいては,人間は普通飛べないから,飛びたいのである。だからあまりにもすんなり飛んでしまうと,そこに現実感はない。そもそも人間は飛べない,という現実の認識をVR内でも大切に扱う必要がある。例えばビルの屋上にステージを設定して,飛べる高さを最初は10センチ,次に40センチ,とだんだんと上げる。そのうえで,ビルから前に出て,足元に車が見えるような状況を作る。

加えて横から風を当てるなどして,反射行動を引き出す。さらに,NPCを先に飛ばして,風に飛ばされてビルに刺さる様子を見させるなど,「気を抜いたら墜落するかもしれない」という恐怖を与える。ただ単純に自由に空を飛ばさせるのではなく,最初に反射行動で緊張感を煽り,「どうにかこうにか飛んでいる」という気持ちの演出を作ることで,飛べるありがたさを実感してもらう。こうした演出のほうが,実在感が何倍も増すのだそうだ。

セッションの最後には東京ソラマチで開催する「ドラえもんVR どこでもドア」のPVが紹介された。

こちらも,「できたらいいなは,もうできる」という素敵なキャッチコピーが決まっている。

Project i Canは,「期待通り,予想以上」という言葉をよりどころにしているそうだ。小山氏はVR ZONEの開発を通して,人間の心理と行動の因果関係を利用した実在感の引き上げに成功した。この知見をもとにさらに実在感のあるエンタメを開発し,昨年のVR ZONE数倍に拡大した場所を今年中に開催するそうだ。期待したい。

※なお,本講演ではHMDとともに開発された「体感マシン」部分についてはあまり触れられなかった。これについては「バンダイナムコはなぜ「VR ZONE Project i Can」を立ち上げたのか。プロジェクト仕掛け人のコヤ所長とタミヤ室長にいろいろ聞いてみた」に詳しい。こちらも併せて目を通していただければ幸いだ。

VR ZONEがどのような思想の下で誕生し,また個々のVRコンテンツはどのようなアプローチで開発されたを解説する,VR開発に関わる技術者ならば必聴の内容であった。一部を抜粋してレポートする。

タイトル開発を行う際の目的,課題,主題の分析

|

「VR ZONE」の開発チームであるProject i Canでは,”研究施設”の設定に則り「コヤ所長」という役回りで活躍している。今回も白衣姿での登壇だった。

小山氏はメカエンジニアとして体感ゲームの開発に携わったのち,アーケードタイトルのプロデューサーとしてさまざまなタイトルを手掛けてきた。「マリオカート」のアーケード版を実現させたのも小山氏だそうだ。

さて,「VR ZONE」は,VRコンテンツの開発関係者ならばほとんどの人が体験したことであろう,お台場に設置されていたVR施設だ。昨年10月で好評のうちに終了したが,限定復活やイベントのコラボレーションなどが続き,いろいろな形で続行しているプロジェクトである。

|

|

小山氏はまず,本講演で取り扱う「マーケティング」の定義について説明を行った。一般にマーケティングというと市場調査であるとか,プロモーションプランニングといった言葉が出てくる。業態や扱う人によってこの定義はさまざまだが,小山氏はひとまず「需要の創造と需要の拡大」として考えていると話した。マーケティングとはプレイヤーが”ほしい!”と思う気持ちを喚起し,それを多くの人に広めていく活動だ。

|

ニーズ分析においては細かい差異にも気を配る。例えば「爽快に敵をぶちのめしたい」と「敵をぶちのめして爽快になりたい」とは,似ているようで意味が違う。爽快になるための手段はぶちのめしでなくてもいいかもしれないからだ。そうやって慎重に「鉄拳」の根っこを探っていくと,シンプルに「ライバルをぶちのめして俺強ぇえ!」したい,というニーズに行き着く。「ライバルをぶちのめす壮快感」「俺強ぇえ!を満喫できる」ことをゲームの中心的価値として据え,これに共感するプレイヤーだけがそのタイトルの対象者と定義する。定義した中心的価値に入らないプレイヤーは付いてこなくてもいい,というように消費者層をこちらで決め込んでしまうことがマーケティングの第一歩なのだそうだ

逆に,中心的価値を決め込んだならばその要素をしっかり達成する。解決すべき課題を定義し,解決手段を試行錯誤し,実現させることがゲーム開発者の役割だ。

小山氏は,この「目的→課題→手段」の構造化を常に行う癖をつけているそうだ。「目的→課題→手段」の関係がブレなく動いていくことで,開発が試行錯誤に集中できるのだという。

別の例として,「ガンダムVS」シリーズの変遷が紹介された。シリーズ誕生から新作が出るたびにプレイヤーが分散してしまい,結果どんどん減少していった。

|

|

この状況を見た小山氏は,「ガンダムVS」シリーズの本質を再度探る中で,「俺強ええ!」の快感とともに「協力相手との一体感」がこのシリーズの中心的価値だと見出したのである。

|

これを踏まえたうえで,新たに手掛けた続編「エクストリームバーサス」では,過去のシリーズのすべての戦法とすべてのガンダムを含み,「ファンを一つに集め続けること」に集中した。タイトルもネットワーク経由でアップデートし続けることにより,継続的に分散を防いだ。過去のすべてを取り入れるというのは大変な作業ではあったが,目的をそこだけに集中させたことが功を奏しているという。

小山氏によれば,タイトル開発には 「試行錯誤の領域をいかに絞るか」 ,ということが重要なのだという。開発者の考え方は全員バラバラなので,中心的価値を共有して目標に向かわせることが肝心だ。

別の例としては「戦場の絆」における分析が紹介された。

|

|

|

なぜAMチームは「VR」に行き着いたのか?

|

しかも,当時は開発現場にHTC ViveもOculus Rift CV1もなく,一つ前の世代であるOculus DK2しか手に入らない厳しい状況であった。

|

いったい何が減っていたのか。小山氏はこれに対し,2000年に大店舗法が改正され,日本中に大型ショッピングモールが建設されたことに一つの原因があると考えているそうだ。

ショッピングモールには必ずゲームコーナーが入っており,当時のアミューズメント業過はショッピングモール向け商品の開発特需が起こった。当然,そこで使われるのはファミリー向けであるため,拡充されたのはクレーン,メダル落とし,プリクラ,キッズカードなどのジャンルだった。

一方で,ロードサイドのいわゆる「ゲーセン」には,音ゲーやネット対戦ゲーム,大型のトレカ対戦ゲームなどが供給されるようになっていった。

|

|

一時期のゲームセンターは,カップルやリア充がしっかり訪れていた。雑誌で「ゲームセンターでデート!」などという特集が組まれることもあったぐらいだ。しかし,そんな時代はとうに終わってしまっていた。すなわち,先ほどのグラフで減少した分は「カップル・リア充」であったと考えることができるのだ。

一度離れてしまったプレイヤーから「自分たちの行くところでない」と市場認識がされてしまうと,もう一つの商品の魅力ではどうにもならないのである。

小山氏は,ゲームセンターに来なくなったリア充軍団を呼び戻し,お金を使ってもらう遊び場を作る,という大目的を打ち立てたという。

この目的は課題だらけだった。人に出かさせるというのは,大変なエネルギーを使わせるからだ。しかし,カップルやリア充の行動をよく分析すると,テーマパークやリアル脱出ゲーム,音楽フェスには出かけていく。つまり「すごい体験」には時間もお金も使ってくれるのではないか,と小山氏は考えたのだそうだ。

この分析と「リア充を来させる」という目的から導き出された課題は,「リア充が唸るようなすごい体験を提供する」ことだと見えてきた。そのうえで,東京都内で超体験ができるエンタメ施設を短期間に作る,という経済的な縛りもあったことから,最終的に「VR技術を駆使したエンタメ施設」という手段を導き出したのだという。

ここまで計画を練りこんだ小山氏は,さっそく250人のアーケード開発チームの前でVR施設事業のプレゼンテーションを敢行した。しかし,当時(2年ほど前)はまだまだVR黎明期であったため,小山氏が「VRはすごいことになるから!」と資料を披露しても,ピンとくる人は少なかったのだそうだ。だが,田宮幸春氏(Project i Canでは”タミヤ室長”)が大いに興味を示したことで,やっとVR ZONEの具体的な開発計画が始動し始めた。

GOサインは出た。では,いったい何のVR体験を作るのか?

ここまで小山氏が考えてきたマーケティング目的は,「この事業は何のためにやるのか?」という,いわば理念レイヤーのマーケティング目的であった。ここから実際のコンテンツに落とし込むためには,開発レイヤーにあてはまる具体的な要素を探らなくてはならない。

この点については田宮氏と話し合い,「リア充がやりたいけどできない」ことと定めた。VR技術を使うことで初めて可能になる体験を複数同時に開発し,遊園地のようにたくさんのコンテンツを体験できる場所にする。そして,5分以内で感動させることを課題とした。

|

|

また,挑戦系のコンテンツであることも目的に添えた。リピーターになってもらうためには必要だ。遊園地のアトラクションのように,ルートや演出が一定のコンテンツだと,体験は均一になるものの,1回しか遊んでもらえないからだ。

挑戦系にしたうえで,意図的に「ビデオゲーム」という言葉も使わなかった。リア充は「ゲーム」というワードに対して,すぐに楽しめない,私にはできない,覚えるのが面倒……といったネガティブなイメージを持ってしまっているのではないかと予想したためだ。

小山氏は本施設のために「VRアクティビティ」という新しいジャンル名をつけた。5分間で体験でき,かつもう一回やりたくなるもの。友達にもやらせたくなるもの。そういったイメージを込めた。その目標を定めたうえで,急ピッチで8つのアクティビティが開発された。その中には予想通りうまくいったものもあれば,そうでないものもあった。

「高所恐怖SHOW」の開発は,クレッセントのモーションキャプチャカメラ「VICON」を採用し,当初の意図通りに開発が進んだ。しかし「ガンダムVRダイバ強襲」は,「ガンダムは操縦するもの」という意識とのずれで,当初は不評であった。ガンダムの手のひらに乗る演出が出たときは,「乗ると言っても乗る違いじゃないか!」とさんざん言われたそうだ。「スキーロデオ」の場合は,やはり「目的→課題→手段」の3段に分解し,試行錯誤をしなくてはいけない領域を絞り込んだうえで開発が行われた。

|

|

苦労したポイントとして,「トレインマイスター」では,JR東日本から「運転手は取り乱しません」と言われ,ポスターから「さあ,取り乱せ」のキャッチコピーを外した……というエピソードも披露された。

ゲーム屋のクセを捨てないと,実在感は上がらない

小山氏は,こうしたさまざまなコンテンツの開発の中で発見したこととして,「取り乱し技術」は「実在感を上げる技術である」という説を「脱出病棟」を例に挙げて紹介した。

「脱出病棟」は,廃病院の中を懐中電灯で照らしながら電動車いすで進むホラーコンテンツだ。ホラーというテーマならプレイヤーは絶対取り乱すから鉄板だ! と,開発がスタートした。なお,本コンテンツはUnreal Engine 4を使用している。そこで同社の「タイムクライシス5」を担当したスタッフが集められ,まずは簡単な素材を使って2〜3か月でプロトタイプを開発した。

|

プロトタイプができたら,さっそく「人体実験」を行った。同社のVRを体験したことがない営業マンを集め,テストプレイをさせてみたのだそうだ。すると,HMDをかぶった彼らは恐怖におびえ,「ぎゃあー!」という声が部屋に響きわたった。開発チームは期待通りだと大満足だったそうだ。この反応に気をよくした小山氏は,さらに背景を作り込み,イベントをしっかり入れ……とクオリティを高めていった。

|

「面白かった!」という感想をもらいイベントを作ったチームは安心したものの,小山氏は内心「まずいのでは?」と落ち込んだのだそうだ。

なぜこうなってしまったか。それはひとえに,インタラクティブなイベントを入れすぎてしまったことだと小山氏は振り返る。イベントのせいでVRにおいて重要とされている実在感「プレゼンス」が剥がれてしまっていたのだそうだ。

そこで,大胆にもイベントを7割削除し,「殺人鬼」の出番もわずか2回に抑える措置をとった。メインキャラクターは出てきそうで出てこない雰囲気がホラーにとっては重要で,開始30秒や1分で出てくるとプレイヤーが慣れてしまい全然怖くなくなってしまう。ついでにライフ性もなくしてしまい,1回で死亡する設定にすることで緊張感を上乗せした。

また,最初のバージョンで反応がよかったのは,通路しかない状態であり,視野角が狭いDK2がホラーにマッチしていたからだ……ということも分かった。作り込まれた背景も涙をのんで真っ暗にし,ほとんど見えない状態にした。暗い病院の中を進むだけでよかったのだ。

こうして「脱出病棟」は軌道修正ができたものの,チームで目的を共有していたはずなのにイベントをたくさん入れて脱線してしまっていた。この原因はひとえに「ゲーム屋のクセ」であると小山氏は指摘する。ゲームの企画担当は,プレイヤーが考えて行動するルールを作ることに長けている。少しでもリピーターになってほしいという気持ちも働き,やり込みたくなったり,悔しいという気持ちを起こさせたりする仕組みを考えるのが得意だ。

しかし,VRで優先すべきは「実在感」であり,考えるより先に感じてしまう演出である。頭を働かせる要素は,この実在感を阻害してしまう。

二度めのテストで「面白かった」という意見になってしまったのは,すなわちイベントをこ なしていく中で,心の比較対象がビデオゲームになってしまったからだ。これでは,最初に決めた目的が達成できてない。

「脱出病棟」は開発着手前にポスターを作っており,そのキャッチコピーは「やんなきゃよかった」であった。

|

そこで,「脱出病棟」に限ってはリピートしてもらおうという考え方も捨て,もう二度とやりたくないと思われるものにするアイデアだけに全力を傾けることにした。そもそもVRは,実体験との置き換えだ。つまり,VRホラーはゲームとの比較ではなく,現実のお化け屋敷との比較になるべきだったのである。

反射行動で「身体から信じ込ませる」技術

コンテンツ開発の試行錯誤の中で,実在感を高める手法として,人間が記憶をもとに後天的な経験によって引き起こす生理行動「条件反射」と,熱いものに触れたら手を引くなど,先天的に備わっている「無条件反射」を活用することにした。

|

|

実際に「脱出病棟」では序盤の演出にこの反射の応用したステップが構築された。まずは,真っ暗なステージを進ませる。プレイヤーは無条件反射として身構えさせ,筋肉の収縮を起こさせる。次に,目の前に血が垂れてくる演出を入れると,プレイヤーは経験則からくる嫌悪感から,体をひねらせる。そうして体を動かさせたあとで,突然上から死体を落とすことで無条件反射を起こさせる。プレイヤーの筋肉は伸長し,瞬間的に飛び上がるのだそうだ。

この一連の演出により,まずはプレイヤーの身体に「本物だ」という感覚を刻み込んでしまう。そうすると,もう入り込んだ状態になるため,残りの進行は意図通りに怖がるよういなってくれたそうだ。その出来栄えは,世界一VRコンテンツを見ているであろうOculusのファウンダー,パルマー・ラッキー氏ですら震え上がらせるほどのクオリティだったという。

一連の経験から生まれたこの考え方から,ゲームの面白さをVRでどう楽しませるかではなく,どうやったらプレイヤーに「この状況は本物だ!」と信じこませることができるかが,優先課題であるということが見えてきた。

「ガンダムVRダイバ強襲」がお台場にある実物大ガンダムの映像から始まるのも,本物が実在するからこそのチョイスである。そしてやはり,プレイヤーの反射行動を引き起こすために「破片が落ちてくる」「踏まれる」という演出を入れている。また,「装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎」では,初めはコクピットの中で弾が跳ねたり火花が散ったりしていたが,「普通の人はコクピット内で弾が跳ね返った経験がない」ということに気が付き,コクピット内を燃やす演出に切り替えたそうだ。

HMDをかぶらせる「前」の運営上のひと工夫

小山氏は次にVRの運営に関することとして,プレイヤーを不安な心理状態にする運営のテクニックを披露した。実はVR ZONEの研究員(スタッフ)は,プレイヤーにこれからの体験を言葉で示唆することで事前に不安を煽るようにしていたのだそうだ。

「ガンダムVRダイバ強襲」の場合は,運営スタッフが「お台場のガンダムの前から始まります」「上から破片が降ってくるので当たらないでください」「アスファルトが飛んできますよ」「踏まれないでくださいね」など言葉をかけるそうだ。

|

こうした声掛けは一見ネタばれになると考えがちだが,それはそれでよいのだそうだ。最初に何が起こるかを伝えてしまい,不安を期待させておくと,この反射行動のメカニズムがうまく働くのだという。

先ほど「脱出病棟」であれば,殺人鬼に襲われるかもしれない。「ロデオスキー」ならば,気に激突するかもしれない...すなわち,「死んでしまうかもしれない」という本能に訴えかけることが大切だ。身の危険が迫ると,人間は勝手に体が動くのだ。

これとは逆に,体験が始まったあとでチュートリアルを入れてルールを理解させようとすると,思考が働いてしまい,反射行動が引き出しにくくなってしまうそうだ。ここは「ゲームの面白さを味合わせたい」というゲーム屋の気持ちをこらえて,まずは反射行動を引き出すしかけで体が勝手に動くギミックを入れ,プレイヤーに不安を受け入れさせる。その最初の一歩がなによりも大切なのだそうだ。

成功と失敗の概念が実在感を高める

小山氏によれば,さらに実在感を高める手法として「成功と失敗の概念」が使えるとのこと。これらは逆にゲーム制作経験が生きるところだ。

例えば「空を飛ぶ」というテーマがあった場合,ただ飛べるだけではプレイヤーはすぐにもの足りなくなってしまう。そこから改良と称してスピードを上げたり敵を出したり,はたまた銃を撃てるようにしよう! など,インタラクティブ性を入れようとしてしまいがちだが,これは試行錯誤の罠である。そうではなく,ニーズの裏に何が隠れているかを考えなくてはいけない。「空を飛びたい」というニーズにおいては,人間は普通飛べないから,飛びたいのである。だからあまりにもすんなり飛んでしまうと,そこに現実感はない。そもそも人間は飛べない,という現実の認識をVR内でも大切に扱う必要がある。例えばビルの屋上にステージを設定して,飛べる高さを最初は10センチ,次に40センチ,とだんだんと上げる。そのうえで,ビルから前に出て,足元に車が見えるような状況を作る。

|

|

加えて横から風を当てるなどして,反射行動を引き出す。さらに,NPCを先に飛ばして,風に飛ばされてビルに刺さる様子を見させるなど,「気を抜いたら墜落するかもしれない」という恐怖を与える。ただ単純に自由に空を飛ばさせるのではなく,最初に反射行動で緊張感を煽り,「どうにかこうにか飛んでいる」という気持ちの演出を作ることで,飛べるありがたさを実感してもらう。こうした演出のほうが,実在感が何倍も増すのだそうだ。

VR ZONEはさらに拡大して再開予定!

セッションの最後には東京ソラマチで開催する「ドラえもんVR どこでもドア」のPVが紹介された。

こちらも,「できたらいいなは,もうできる」という素敵なキャッチコピーが決まっている。

Project i Canは,「期待通り,予想以上」という言葉をよりどころにしているそうだ。小山氏はVR ZONEの開発を通して,人間の心理と行動の因果関係を利用した実在感の引き上げに成功した。この知見をもとにさらに実在感のあるエンタメを開発し,昨年のVR ZONE数倍に拡大した場所を今年中に開催するそうだ。期待したい。

※なお,本講演ではHMDとともに開発された「体感マシン」部分についてはあまり触れられなかった。これについては「バンダイナムコはなぜ「VR ZONE Project i Can」を立ち上げたのか。プロジェクト仕掛け人のコヤ所長とタミヤ室長にいろいろ聞いてみた」に詳しい。こちらも併せて目を通していただければ幸いだ。